解志熙:老方法与新问题(上) 从文献学的校注到批评性的校读

来源:《河北学刊》 | 解志熙 2018年04月28日10:29

现代文学文本需要校注吗?直到今天仍有许多人是不以为然的。因为他们觉得“五四”以来的现代文学文本使用的是以现代口语为基础的语体文,近乎大白话,人人看得懂,纵使版本有差异,文字有出入,也无碍大体,而夹杂其中的诸多外国文和外国事,就算弄不清楚也不至于影响大义的理解,所以校呀注啊的,即使不说是多此一举,也是不急之务。

坦率地说,我自己过去也是这样想的,但后来逐渐发现事情并非那么简单。事实上,大量的现代文学文本累积了颇为繁难、亟待校注的问题,成为阅读和研究的拦路虎,而得到认真校理的却只有《鲁迅全集》等个别大家之作。所以,对现代文学文本的校注不仅是必需的,而且几乎需要从头做起。不难想象,这项工作的量有多么巨大,并且与古代典籍相比较,现代文学文本的校注也确乎别有所难、问题多多。由于问题的类型和造成问题的原因不一,解决问题的条件和方法自然也有不同。这里即以自己在研读和整理现代文学文献过程中碰到的校注问题为例,按问题类型略述个人的一点体会,以就教于学界前辈和学科同行。

一 文字讹误的本校与理校

古代中国自雕版印刷术昌明以来,除坊间为牟利而草率印刷通俗文学外,凡是重要的典籍和严肃的著述之印行,必先请善书者精心书之、参校者仔细校之,方可上版刷印问世,态度颇为矜重。而现代文学文本在最初发表和出版时,依据的都是作者提供的手稿,其间书写潦草、不规范以至出现笔误等情况,往往而有,加上赶稿的匆忙和校对的粗疏(坦率地说,不少现代作家、编辑的校对态度似乎远逊于古人),这就使许多现代文学文本从初刊本或初版本开始就留下了不少令人惋惜的文字讹误问题,而在此后或者未能结集、再版,或者即使结集、再版,也很少能得到认真的校正。所以,我们今天对现代文学文本的初刊本或初版本的校勘,事实上常常是在纠正当初排版中的误排,以及作者原稿中的笔误。

这正是现代文学文本校勘的一个特别难题:由于是“从头”校订,别无更早、更可靠的版本为据,也难觅作者原初的手稿为本,所以,在许多情况下我们其实无法运用在古典文献整理中行之有效的对校之法,而只能退而求其次,被迫采用本校和理校的方法。在本校和理校中,所可借助的只有同一文本中的类似语句、同一作者的其他相关文本,再加上对文本上下文义的推断。这就颇为困难了。我自己在校勘于赓虞佚诗佚文的过程中,常为这类问题所苦。当然,并不是每一个讹误都那么难以校订。例如,于赓虞《受难者的日历》诗句“惊异着怅望空虚的大空”中“大空”显然有误,即可据上文“我游离于太空的倦魂又慢慢的睡去”一句,推定此句中“大空”当作“太空”。有些讹误显然是当初的误排,据上下文义即可予以纠正,如于赓虞《公主墓畔》诗句“那摧眠的暮钟”,其中“摧眠”当作“催眠”。诸如此类的问题是比较容易的。但有些刊发本的误排,可能源于作者手稿的潦草,校理起来就颇费斟酌了。例如于赓虞《我怕》诗句“我怕看潺潺小溪的微波/不停的滚下去了”中的“滚”字用得实在有些别扭,似有错误,可错从何来,如何校订?思量良久,才觉出大概作者原稿中本作“流”字,书写潦草近似“滚”字,遂致误排。有些地方,例如于赓虞组诗《秋蝉》之五《旅客》末句“又很兴奋的奔结他的旅程去了”,其中“奔结”显然不词,可我和王文金先生在合作编校《于赓虞诗文辑存》的过程中,一直想不出该如何校订这个不词的词,只得作存疑处理;现在想来,“奔结”在作者原稿上很可能作“奔往”,只是由于作者书写潦草,“往”字写得看似“结”字,因此导致了误排。记得最让我头疼的是于赓虞的信《<北风>之先声》的校释。该信连载于1925年8月2—3日出版的《豫报副刊》89—90期上,当年的编者据于赓虞来信手迹直接排印而校对粗疏,甚至可能未作校对,所以错谬满篇,殊难校理。例如其中有这样几句——

……不但说我的生活似觉狭溢,方面不妨广些;自然很有道理。他有我满书架尽是红经绿黄……的书友儿,翻开看尽是蛮形文字的诗原理,诗作法,诗论,诗的批评,诗的创作……故他终交说出这样□觉来。

这真是错得一塌糊涂,我绞尽脑汁为之校理,才勉强可以读通:“承祖说我的生活似觉狭隘,方面不妨广些;自然很有道理。他看我满书架尽是红经[“经”字疑衍]绿黄……的书皮儿,翻开看尽是蛮形文字的诗原理,诗作法,诗论,诗的批评,诗的创作……故他终究说出这样[感]觉来。”推原致误之由,则多与作者原信书写的潦草和当初排印的草率有关。如将人名“承祖”误排为“不但”,就实在错得荒唐,我只是从后文推测“不但”当是一个人名,复检于赓虞在该信一开始就说自己同承祖(张承祖)等出去喝酒、聊天,才悟到作者乘醉疾书,竟潦草到将“承祖”写得近似“不但”,遂致误排如此。当然,《<北风>之先声》乃是一个近乎极端的例子,但诸如此类的问题在现代文学文本中,尤其是散佚文本的校勘中程度不同地存在着。在这种情况下,本校和理校实属不得已而为之,校勘者所提供的也只是一己的推测,聊供读者参考而已,所以必须出校说明,而切忌逞臆改动原文、随意妄断是非。如上例中“他有我满书架尽是红经绿黄……的书友儿”一句,“有”字可能有误,“经”字诚然不经,“书友儿”确实不词,但校记最多只能说“有”字似应作“看”,可能因“看”字和“有”字草书近似而致误排,“经”字疑衍,“书友儿”似应作“书皮儿”;至于末句中的“这样□觉来”在校记中也只能说“觉”前似脱一“感”字。校注中所谓“疑”、“似”云云,即表示这些意见仅供读者参考,而并非定谳。事实上,我对这段文字的校释确有未尽与不妥之处,如“红经绿黄”中的“经”字,我们虽然判断它也像“红绿黄”三字一样,指的是书籍封面的颜色,但当时怎么也想不出“经”字该如何校正才能读通,只得加注说“经”字疑衍;现在看来,“经”字并非衍文,于赓虞原信可能作“缁”(黑色),而由于书写潦草,将“缁”写得近似于“经”字的繁体“經”,遂被误认并误排为读不通的“经”字了。再如当时我判断末句“觉”字前似脱一“感”字,也很勉强,现在看来原信中“□觉”很可能作“意见”,只因作者草书连笔,遂被误排如此了。

或许有人会这样说,诸如此类的文字讹误影响不大,不校也罢。但有些文字讹误,的确“差之毫厘,谬以千里”,若不校理,文章是读不通也不能援引的。例如研究初期新诗理论,俞平伯的诗论《做诗的一点经验》是不可不读、甚至不能不引的,然而最能表现作者诗学观念的两段话,却暗藏着严重影响文义的文字讹误。开篇的一段话即申明作文主旨——

在这篇文字里,要申明一点重要的观念。就是好诗没有是“天籁”的。天籁是什么?简单说来,即适之先生在《建设的文学革命论》上所谓“有什么话说什么话”。但这个旧信条,我以为到现在还有重新解释的必要,而且要严密的解释。

同一文中的另一段话论作诗的灵感道——

盛兴来了,我们不得不写下来;若不来,虽要写也写不出,即写出来的也不是诗。随盛兴来的诗,未必定是好的,却还不失诗底精神。听他底自然来去,不加一些人为的做作;已是我深信的一条最有效的做诗方法。

按,前段话中的“好诗没有是‘天籁’的”一句,与全文的意思恰恰相反;后段话中的“盛兴”则根本不是一个可以理解的诗学概念,甚至可以说是“不词”。所以,这两处都不是无关紧要的文字讹误。《做诗的一点经验》是1920年12月在《新青年》第8卷第4号上发表的,可是近年出版的《俞平伯散文杂论编》(上海古籍出版社,1990年)、《俞平伯诗全编》(浙江文艺出版社,1992年)、《俞平伯全集》(花山文艺出版社,1997年),都一无例外地对这两处未作校勘——事实上所有收录这篇文章的集子和选本都没有校勘。而正由于初刊失校,此后的各种版本均因仍其误,现在也就无法通过不同版本的对校来解决问题了。所以,我们只有退而求其次,采用理校和本校的办法:细绎《做诗的一点经验》全文,不难发现文章的中心思想就是强调“好诗是‘天籁’的”或者说“好诗没有不是‘天籁’的”,而且次年10月俞平伯在《诗底进化的还原论》中为强调诗“是自然而然的表现”,即推本求源,认为“原始的诗,——诗底素质——莫不发乎天籁,无所为而然的”。据此推测,则“好诗没有是‘天籁’的”一句当作“好诗没有不是‘天籁’的”。推想致误之由,则要么是原刊在“是”前漏排了一个“不”字,要么是作者的原稿在连续使用否定词时就出现了笔误,而发表时失校,一直延误至今。至于显然不词的“盛兴”,很可能是俞平伯原稿作“感兴”,只因“感”字手写潦草一点,看着形似“盛”字,排字者遂误排为“盛”字,而当时作者失校,此后各版因袭未改。应该说,校“盛兴”为“感兴”,既合乎特定语境也合乎一般语言习惯;而且“感兴”也是当时诗论中颇为流行的一个概念,俞氏在一个月后所写的《诗底自由和普遍》一文即谓诗人“所生的感兴各各不同,从而所发生的文学诗歌,亦各各不同”可证;并且,“感兴”也是一个常见的传统诗学概念,汉魏六朝人论诗,常常是“感”“兴”对举,而唐人论诗则如罗庸所说,“唐人有两个很常用的字叫做‘感兴’”(参见罗庸《鸭池十讲》第50页,辽宁教育出版社,1997年)。

再举小说家沈从文的一篇文章为例。在1947年2月15日天津出版的《人民世纪》第1卷第8期上刊有沈从文的《新废邮存底·四十二·经验不同隔绝了理解》。这是一篇佚文,作者在该文中坦诚地向读者解释了其乡土叙事的真实性以及自己的创作态度,这对我们理解沈从文的创作是相当重要的信息。但这封废邮中至关重要的一句话却读不通,那句话是在这样的语境中出现的——作者先是追述了自己所从生长和熟悉的乡土环境,然后强调说:“因为我从这么一个环境中受过情感教育,我的对于写作弃扑单纯态度,也是从这个环境影响成的。”这句话中的“弃扑”一词近乎不词,只能勉强解释作“抛弃”。可是,在单纯的乡土环境中接受情感教育,影响于作者的不正是写作的单纯么,怎么反倒使沈从文“抛弃”了单纯的写作态度呢?!所以,把“弃扑”解作“抛弃”,很可能是有违作者本意的。既然勉强解释不通,就不能不使人怀疑“弃扑”二字乃是原刊的排印错误。推测起来,“弃扑”或许当作“素朴”,只是因为“素朴(素樸)”与“弃扑(棄撲)”手写近似而导致排字工人误认和误排了。如此校理,当然并无版本上的根据,但检点沈从文在本文和其他文章中对其创作态度的表述,大体上是可以成立的。比如,沈从文在本文的开头就强调:“真的成就应当是同时有上千作家,素朴诚恳的每个人来写个三十年”。此意正与“写作素朴单纯态度”相近。这其实是沈从文一以贯之的创作态度,它集中表现在其乡土叙事上。1934年沈从文在《<边城>题记》里就强调说,自己“对于农人与士兵,怀了不可言说的温爱,……我动手写他们时,为了使其更有人性,更近人情,自然便老老实实的写下去”。所谓“老老实实的写下去”不正是一种“素朴单纯”的创作态度吗?30年代的沈从文是这样,到了40年代,他仍然在《<七色魇>题记》里反复申说要“素朴老实低头努力写文章”、“保持这个素朴实作态度”。而沈从文对并世的一些海派作家和京派作家的最大不满,也是因为他们或者竞尚时髦、追逐新奇,或者卖弄趣味、走入邪僻,都失去了“朴素”或者说“素朴”(参阅沈从文的《论冯文炳》、《论穆时英》等文)。这些都可以作为校“弃扑(棄撲)”为“素朴(素樸)”的佐证。

以上三例说明,有些乍看是小小的文字讹误,其实不可等闲视之,由于它们关系到如何理解文章主题以至于作家思想的大问题,所以即使没有其他版本,也有必要仔细斟酌上下文义、并参考同一作者相关著述等,使之得到合情合理的校正。

二 文本错简的校订和旧文献电子化的新错版问题

竹帛简册的简陋时代早已过去,现代出版业的发达无疑大大降低了文本错简的几率。然而,完全根除错简是不可能的。因为,排版仍会看错行、拼版仍会出错乱,加上校对的粗疏,所以现代文学文本就仍有错简。错简的影响不限于字词,而涉及段落以至篇章,所以问题更为严重。一般而言,理校有助于发现错简却难以纠正它——《史记·屈原列传》的错简问题至今众说纷纭、难有定论,就是一例。所以,寻找其他版本来与有错简的文本对校,才是纠正错简的可靠办法。前几年我和王文金先生搜集、整理于赓虞的诗文,就曾有过这样的遭遇。记得有一天我在《文艺月报》第1卷第1期(1934年9月1日出版)上找到久觅不得的于赓虞诗论《诗辩》(上)后,真是欣喜莫名,可阅读中却发现有一段话怎么读都不通——

……平仄就,想将其活的动的神思,以死的静的文字表现无余,只有极力使文字的缺陷减少,同时使其可能助长或蕴蓄情境的长处尽量发洩。使这死静的文字,联合起来作合乎节律的舞蹈就是诗人创造的一个奇迹。在旧诗里,将这种音韵调协看得过重,甚至,如有声无义的音乐,自然是本末倒置,因美的调音,乃为烘托渲染那不得不表现的情思,而不是每一字的抑扬轻重,将这种抑扬轻重调和得适当。就能到“口吻调利”。但新诗里平仄的讲求,只是基于文字的调和之理,并不是要恢复旧诗里死板的押韵法,以文字表现一个情境,或如雨后长虹的气象,或如一朵蔷薇的馥媚能牺牲在它的脚下。新诗的作者,应在这道理上,加以深思熟虑。应在古今中外的诗的杰作上,游神凝思,为新诗悟出一康庄大道。

显然,这里存在着错简,但一时找不到其他版本对校,所以问题无法解决。幸运的是,后来我们又在《行素》杂志第1卷第1期(1934年8月10日出版)上发现了于赓虞的另一篇诗论《新诗的艺术问题》,我初读之后觉得似曾相识——尤其与《诗辩》颇多雷同,于是索性把两篇诗论放在一起对校。校勘的结果让我既欣喜又失落。失落的是发现《新诗的艺术问题》原来是《诗辩》(上)的后半篇——后者只在文末多了这么一句:“故谓诗的艺术成分,即诗的品格的建立。”而欣喜的则是上述《诗辩》的错简及其他文字、标点问题,可以通过与《新诗的艺术问题》的比勘来解决了。事实上,上述《诗辩》中的那段话确是严重的错简,同样的话在《新诗的艺术问题》中是这样说的——

……平仄就是每一字的抑扬轻重,将这种抑扬轻重调和得适当,就能达到“口吻调利”。但新诗里平仄的讲求,只是基于文字的调和之理,并不是要恢复旧诗里死板的押韵法。以文字表现一个情境,或如雨后长虹的气象,或如一朵蔷薇的馥媚,想将其活的动的神思,以死的静的文字表现无余,只有极力使文字的缺陷减少,同时使其可能助长或蕴蓄情境的长处尽量发洩。使这死静的文字,联合起来作合乎节律的舞蹈,就是诗人创造的一个奇迹。在旧诗里,将这种音韵调协看得过重,甚至,如有声无义的音乐,自然是本末倒置,因美的调音,乃为烘托渲染那不得不表现的情思,而不能牺牲在它的脚下,[。]新诗的作者,应在这道理上,加以深思熟虑。应在古今中外的诗的杰作上,游神凝思,为新诗悟出一康庄大道。

问题就这样顺利解决了。这可以说是利用不同的刊发本对校来解决错简问题的一个例子。对校是校勘学最基本也最可靠的方法,而汇集一个文本的诸多版本,以其一为底本,参酌其余版本,求同存异,又称会校或汇校,那其实是对校的扩大。对校方法在现代文学文献整理中的功用已经渐渐为大家所认识,对一些现代文学经典进行汇校也早有成功的先例,如湖南文艺出版社出版的《<女神>汇校本》和四川文艺出版社出版的《<围城>汇校本》,专业研究者一册在手,同异俱备,是颇为方便的。就我个人的体会,对校在现代文学散佚文本的整理上特别有用:几乎每个现代作家都有佚文散存于旧报刊上,这些刊发本往往疏于校对,留下了不少文字讹误以至错简,成为阅读和整理的拦路虎,但值得庆幸的是,那时的作家没有重复发表的限制,他们的不少文字都曾不止一次地发表过。所以,如果我们注意搜集同一佚文的不同刊发本,则佚文的文字讹误和错简,就可以借助不同刊发本的对校来解决了。

不过,更多的现代文本并没有多个版本可以对校,对这类只有一个版本的文本中的错简,就只能靠本校和理校来解决了。我在辑校林庚先生佚文的时候,就碰到过这样的情况。例如《为什么为文学》(载《星火》第2卷第1期,1935年10月)一文中就有这样一段话——

我总觉得人虽然无论如何确实是一个生物,自然总与鸟兽有别;而且总要有别,这人生才算有意义。(中略)当然我这没落是没落到头了。所以我以则 “朝闻道夕死可也”,这类话鸟兽绝不会想到,对不对?“朝闻道夕死可也”在今日看来当然又是逃避现实,否为 “朝闻道”为何不“夕革命”?“夕作杂文”?“夕办杂志”?偏偏“夕死可也”,其没落真不可思议!

显然,这段话中的“以则”和“否为”均不词;细察上下文,“以则”当作“以为”,“否为”当作“否则”。推原致误之由,则大概因为“以为”之“为”和“否则”之“则”在原刊都为当行的首字,并且两行邻近,排字工在排版时不慎将“为”和“则”放错了位置,遂成为“以则”和“‘否为”这样不可读通的错简了。这种错误是典型的“现代错简”,在电子排版术尚未普及的前些年,我自己的文字在发表时也曾经有过这样被排错的遭遇,这或许是我对现代文本中的这类错简比较敏感的潜在原因吧。

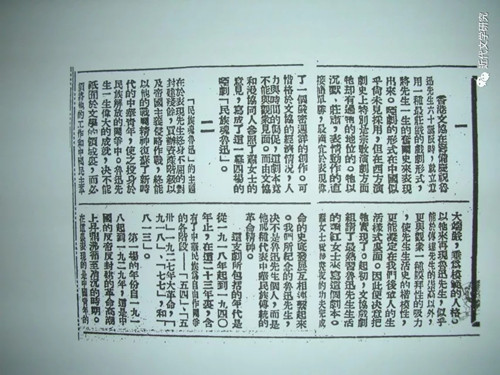

当文本的错简从个别语句扩大到整段、整块以至整页的拼排失误,那就变成了“错版”。于此可见传统的雕版印刷与现代的排版印刷的一个差别:前者是书写、雕刻成版,虽然难免错简却很少出现大面积的错版,后者是活字排版,在拼接板块过程中稍一疏忽,就会导致文本出现整段整块整页的错乱。例如,最近我翻检1935年11月1日出版的《妇女生活》杂志上的一篇文章《冰心女士访问记》,就发现刊载该文的第50页至54页整整5页前后不能连读,仔细寻绎,才发觉是页与页之间的拼接出现了失误。这错误当然很严重,但倘若我们明白出错不在字句之间,而在页面之间,则纠正起来并不难,如上文各页的正确拼接就应该是第50页→第53页→第52页→51页→第54页。需要格外注意的倒是一些原本不错的现代文献在被处理成电子版时会造成新的错版。尤其是现代报纸文艺副刊,它的版面比较大,一版往往刊发多篇文字,如今当人用扫描、照相等手段把它复制—处理为电子版时,倘若原封不动地将整整一版复制为一个页面,其实不便于读者阅读,所以整理者有时会把每一篇文字单独处理成一个页面,但原版上的每篇文字并不一定都拼排得整齐规则,有些文章需要重新剪辑、拼版,才可以制作成便于阅读的电子版;在这样重新剪辑、拼接的过程中稍不留意,就会造成上下左右不能衔接的新错版。可是读者面对照相、扫描而来的电子版,往往会以为原版就是那个样子,而很少想到这有可能是现代文献在被制作为电子版时新生的“错版”形态。我自己就产生过这样的误断。前不久,我通过电子版阅读1940年8月11日香港《大公报》“文艺”第901期上冯亦代的《哑剧的试验——<民族魂鲁迅>》一文,发觉这篇文章多处错版、难以通读,但起初我误以为原版就这样错了,所以便根据上下文的意义逻辑重新调整该文的板块次序,终于使之“畅通无碍、怡然理顺”了,心里颇感欣慰;后来突然想到这也许只是电子版的错误,《大公报》“文艺”副刊的原版未必错;于是找到该报原件来核对,果然原版无误,错在电子版。这种错版似乎是一个尚未被人注意到的新情况,所以下面附录了《哑剧的试验——<民族魂鲁迅>》的报纸原版和新近经人处理的电子版,以便比较观照。

附录一:香港《大公报》“文艺”副刊上的《哑剧的试验——》原版(部分)

附录二:经人整理后的香港《大公报》“文艺”副刊上的《哑剧的试验——<民族魂鲁迅>》电子版(部分)

三 “外文”、“外典”及音译词语的校注

一般以为,现代作家使用的是明白如话的语体文,并且坚持“不用典”(这一点事实上不可能完全做到),所以现代文学文本比使用文言而且充满典故的古典诗文更为易读易懂。事实诚然如此,但也不尽然。因为事情的另一面是,现代文学乃是直接地而且大规模地借鉴外来文化和文学,尤其是吸收西方语言文学以至思想文化的丰富营养,而产生的现代化新文学。这是现代文学与古典文学的最大不同。随着“拿来主义”的热情书写,现代文学文本中充满了蟹行的“外文”和 “拟外文”式的音译词汇,还有触目皆是的种种“外典”(此处“外典”不是相对于作为“内典”的佛教经籍而言的儒学典籍等传统的“外典”,而借指现代文学文本广泛涉及的外来文化)。这些东西已成为现代文学文本无法剔除的构成因素,却又往往成为阅读和研究的阻碍。没有人敢说他对现代文学文本中的外文、外典和拟外文式的音译词语都通晓无碍,更何况现代文本中的“外文”往往难免有拼写和排印错误,而现代作家随手援引“外典”亦常常不注出处,漫不经心读来易,认真追索起来就颇为犯难了,甚至比索解古典之难有过之而无不及。所以,外文、外典和音译词语便成为现代文学文本校注的特有难题。这特别表现在两个方面:一是由于作家拼写的潦草和排印的误认,现代文学文本中的外文常常有误,令人茫然不知所云,这就需要从上下文寻找可资利用的线索来校订之。二是注释外典尤其是外国人名及其中文译名时,常常会遇到人名相同或译名近似而其实未必真是同一人的问题,这就要求校注者格外小心、仔细检核。

有一部现代作家的文集业已经人认真校注过,而其中的几个失校和误注的例子却引人注目地凸显出校注外文、外典的典型难题,所以在此略作分析,以资参考。首先是两条外文失校的例子:原作在一处讲到英国诗人“Eizerold(1809—1883)”,另一处讲到英国诗人“Facon的诗”,校注者没有觉察到Eizerold和Facon这两个英国人名都有拼写错误,而据此去查工具书和文学史,那自然无法找到这两个人的踪迹,只得在这两处都加注曰“未详”。其实,Eizerold当作FitzGerald(1809—1893),他以翻译波斯诗歌The Rubaiyat of Omar Khayyam著称,1923年郭沫若将之转译为《鲁拜集》,自此之后汉译不断,此处这位中国作家所谓英国诗人“Eizerold(1809—1883)”云云,说的正是FitzGerald英译Omar Khayyam诗的功绩;Facon当作Bacon(1561—1626),他是英国著名哲学家和文章家,偶尔也写诗,因为曾做高官而弄权受贿,官声不佳,此处这位中国作家谈及“Facon”时也称他为“千古权奸”,正与Bacon的行事相合,可证“Facon”实乃Bacon。其次是两条误注外典的例子:原作在一处讲到“何尔巴哈”的思想,校注者于“何尔巴哈”下加注谓“今译费尔巴哈(Ludwig Audreas Feuerbach 1804-1972),德国唯物主义哲学家。”其实“何尔巴哈”不会是“费尔巴哈”,而可能是Paul Heinrich Dietrich D’Holbach(1723-1789),通译霍尔巴赫,他出生于德国,幼年随父亲移居法国,后来成为与狄德罗等齐名的法国唯物主义哲学家。原作在另一处说“蓝孙先生(Mr.Ransome)对于王尔德批评,在他那本巧妙的、有趣味的、正正经经写的书里,有些不能使人满意,……”,校注者于“蓝孙先生”下加注曰“可能是兰塞姆(John.Crowe.Ransom 1888-1947),美国批评家,诗人。他发表《新批评》一书,从而使‘新批评派’得名。”其实“新批评派”的兰塞姆并未写过关于王尔德的专著,蓝孙先生另有其人,他本名Arthur Ransome(1884-1967)),其专著Oscar Wilde: a critical study于1917年出版,至今仍是关于王尔德研究的必读书。

然则为什么会发生这样的错失、而又如何避免这样的失误呢?

说来可笑的是,我自己起初只是凭一点有限的外语知识和直觉,来勉强校理外文讹误的,后来逐渐发现现代文学文本中外文的错拼和误排,是有一些“错误”的规律可寻的。就我的观察所及,在现代文学文本中容易出现错乱的西文字母依次是:小写的n与u(如Auden 误作Anden ,Introduction误作Introdnction,spiritual误作spiritnal,Orpheus误作Ophens),小写的c、 e、o (如Lodovico 误作Lodovieo ,Hesiod误作Hesicd,of误作ef ),小写的d、b 、p(如Worship误作Worshid,Dowden误作Dowben),以及小写的i与l(如Havelook误作Haveiook )、r与v(如Prescott误作Pvescott)、s与z(如Hazlitt误作Haslitt)、u与v(如vita 误作uita)、ur与w(如Courthope误作Cowthope,Swinburne误作Swinbwne);其次是大写的J与T(如Trevelyan误作Jrevelyan,Thomas 误作Jhomas )、大写的E与F(如FitzGerald误作Eizerold)、大写的B与F(如Bacon误作Facon)、大写的R与P(如Repetition误作Pepetition)等等;此外,大写的I与小写的l也极易混淆(如DILTHEY误作DlIthey)等。推测其致误之由,则可能因为这些本来就有些形似的字母,在书写时即易近似以至出现笔误,因而导致排字者误认和误排的几率自然也就更大些,何况当年排字工人的文化程度一般都比较低,大多缺乏外文的辨别能力,并且在排版过程中有些字母铅字如n、u与d、b 、p也很容易随手放错了方向。了解这些致误之由,或许有助于现代文本中的外文讹错之校正。因为有些错拼错排的西文一看就能感觉出不合拼写习惯,而乃笔误和误排所致。这就为外文讹误的理校提供了可以“就错改错”的思路。至于注释外典,当然首先依凭的是个人的知识储备和当前的学术视野,但这往往也会成为不自觉的误导。因为外典,尤其是西方人名本来就颇多重复,其拟外文式的音译也有近似之处,而面对异人同名或译名近似的情况,校注者很容易想当然地用自己比较熟悉者去对号,那自然有恰好对上号的,但也难免“张冠李戴”的误认。上述“何尔巴哈”之所以被看成“费尔巴哈”,显然是因为费尔巴哈乃当代中国知识界最熟知的德国唯物主义哲学家;而“蓝孙”之所以被当作“兰塞姆”,则或许因为“新批评派”乃是近20多年来中国学界最熟悉的西方批评流派。为了避免这种情有可原的误认,对一时难以准确解释的外典如人名,就宁可阙疑待考,而切忌想当然。说实话,由于想当然,有些外人、外典的错认,差不多成了“经典”。我在近几年受命评阅一些比较文学论题的博士、硕士论文,就看到不止一位论文作者说T.S.Eliot在上世纪30年代的影响已经及于诗人小说家废名,其根据是废名在一篇文章中曾经提到过“艾略特”。不错,废名确实提到过“艾略特”,然而废名所说的“艾略特”指的是T.S.Eliot(1888—1965)还是George Eliot(1819—1880)?所以,仔细审核、验明正身,是注释外典以至于从事比较文学研究必须认真履行的手续。前不久,我的研究生裴春芳拿来她发现的汪曾祺早年的一篇散文《蝴蝶:日记抄》让我看,该文开篇即云——

听斯本德聊他怎么写出一首诗,随着他的迷人的声调,有时凝集,有时飘逸开去;他既已使我新鲜活动起来,我就不能老是棲息在这儿;而到:

“蝴蝶在波浪上面飘荡,把波浪当作田野,在那粉白色的景色中搜索着花朵。”

从他的字的解散,回头,对于自己陈义的抚摸,水到渠成的快感,从他的稍稍平缓的呼吸之中,我知道前头是一个停顿,他已经看到这一段的最后一句像看到一棵大树,他准备到树下休息,我就不等他按住话头,飞到另一片天地中去了。少陪了,去计划怎么继往开来吧,我知道你已经成竹在胸,很有把握,我要一个人玩一会儿去。我来不及听他吩咐些甚么;已经为故地的气息所陶融。

这个外国人“斯本德”究竟是谁、他在何处 “聊他怎么写出一首诗”的,就是需要考释的外典。我隐约记得有个与W.H.奥登、路易士·麦克尼斯齐名的英国现代诗人斯本德,曾经写过一篇“聊他怎么写出一首诗”的诗论,仿佛被人翻译发表在抗战胜利后朱光潜主编的某期《文学杂志》上,所以建议裴春芳去查一下,果然在1947年7月1日出版的《文学杂志》第2卷第2期上找到了俞铭传翻译的斯本德诗论《一首诗的形成》。不难推断,由于汪曾祺也是这一时期《文学杂志》的作者,所以他应该是在《文学杂志》第2卷第2期上读到斯本德的这篇诗论的,证据就是汪文中引用的那句话——“蝴蝶在波浪上面飘荡,把波浪当作田野,在那粉白色的景色中搜索着花朵”——正出自《文学杂志》第2卷第2期上俞铭传的译文。不待说,一般读者不清楚这个外典,那并不妨碍他阅读这篇散文,可是一个文学研究者若满足于不清楚的境地,那他就不大能够理解汪曾祺那种充满诗化想象与现代敏感的风格,是创造性地化用了西方现代派诗艺的结果,所以与沈从文的抒情风格其实是似而不同的。

至于在行文中大量夹杂“拟外文”式的音译词汇,乃是中国现代文学文本的一个相当普遍的语言特征。有些音译词汇经过频繁的运用,已经成为现代汉语的通用语汇,如“摩登”、“沙发”、“咖啡”、“模特”等等,即使完全不识外文的普通读者,对这些音义词汇也通晓无碍,不会产生误解了。所以,像这样的音义词汇也就不需要注释了。但是,时移世易,当年的不少“拟外文”式的音义词汇如今不再使用,今日读来颇感陌生,令人难以索解;还有不少外文在当年有多种音译,其中的一些译法现在早已不用,当今的读者和研究者未必都了解。诸如此类的情况,也就需要仔细寻绎、认真注释了,否则,是很容易被人误读和误解的。