鲁敏:虚构是对写作要求更高的文体

来源:深圳商报 | 魏沛娜 2018年02月06日09:39

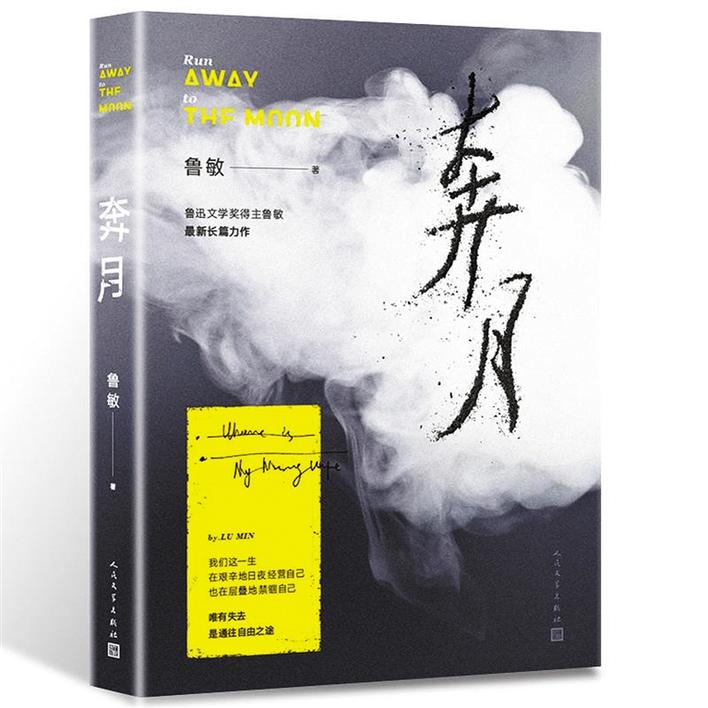

在鲁敏的写作里,“离经叛道”一直在与“中规中矩”展开固执地博弈。2017年,鲁敏出版了第二十部著作《奔月》,依旧沿袭了她对人性暗疾的关注,这一次探讨了人们打破固有、逃离庸常的渴望和对自我身份的困惑。近日,鲁敏携长篇小说《奔月》前来深圳书城罗湖城出席新书分享会,期间接受了深圳商报《文化广场》记者专访。

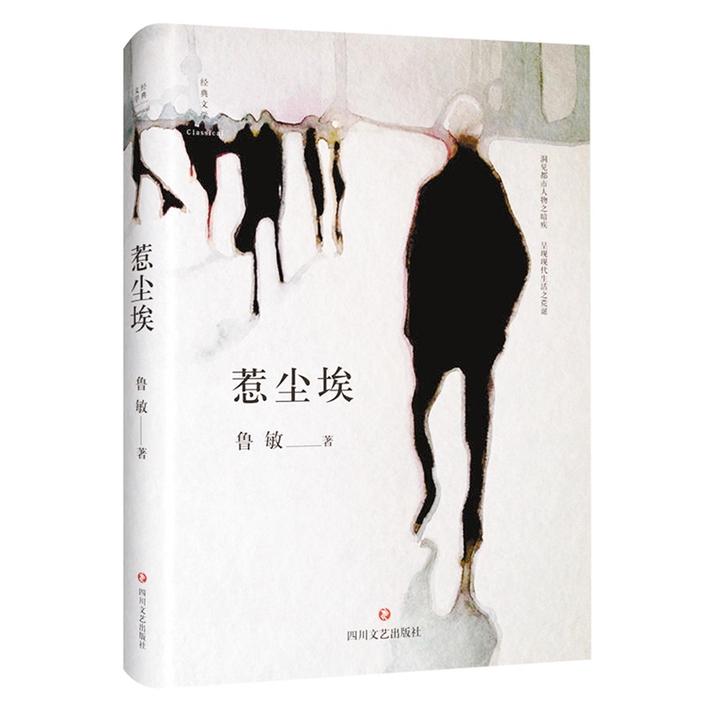

据了解,鲁敏已出版《六人晚餐》《荷尔蒙夜谈》《九种忧伤》《跟陌生人说话》《取景器》《纸醉》《此情无法投递》《伴宴》《惹尘埃》等作品。曾获鲁迅文学奖、庄重文文学奖、人民文学奖、《小说选刊》读者最喜爱小说奖、《小说月报》百花奖、郁达夫文学奖、中国小说双年奖等;入选《人民文学》未来大家TOP20、台湾联合文学华文小说界“20 under 40”等。有作品译为英、德、法、俄、日、西班牙、阿拉伯等文字。

无力感是人的常态

深圳商报《文化广场》:您笔下日常生活的内面都是摇摇晃晃的烟火气。您写的并不是人面对生活的“猝不及防”的体验,而是靠自己去争取自我生存的空间,及其人之为人的承受之“重”。可否理解为这是您对“世俗生活的虚妄性”的执迷?

鲁敏:我身上有那种小人物街头色彩的东西,总是觉得生活有它的困苦困境在里面,然后你跟这种困苦困境作斗争的时候,它是有一种虚妄感、虚无感的,所以才会让我对个体承担代价产生复制感、冰冷感。

深圳商报《文化广场》:这也是一种无力感吗?

鲁敏:人只是宇宙链条上一个小小的环节或元素,人的无力感不管是从大的物理空间来讲,还是在精神空间上都是很无力的,人有很多精神命题,一方面会让人产生向上的力量,另一方面也会有乏力卑微的力量。人无法拥有战胜一切的强大,这种无力感是人的常态。

文坛要花开两朵

深圳商报《文化广场》:“逃离”是解读《奔月》这本小说的关键词之一,而“失踪”正是架构起小说中“逃离”的桥梁。其实逃离是在中外文学书写上并不少见,也有着丰富的诠释,比如中国古代文人失意是逃避田园或隐姓埋名,又如乔伊斯在《死者》中写到“逃离”在心理和精神上的矛盾性。而您这次则延拓了“逃离”的维度——“逃离了以后还能回头吗?”“逃离了就能找到‘我’吗?”您认为今天讨论“逃离”需要特别注意哪些条件?

鲁敏:《奔月》写到家族里面的人的“失踪”,有的因为战争,有的因为变革,有的因为饥荒,也有可能是被动的事件导致的失踪,但主人公小六到了我们当下的年代,以主动的姿态来失踪,其实是社会文明发展到了一定程度以后,人才有这种遗力和精神空间来探讨“我是谁”“我想要过什么样的生活”,如果大家被生计所迫,或者被大的潮流所裹挟,其实没有多大的个性可腾挪的空间。但现在以小六所代表的都市人有这种可供探讨的意识和可能,所以才会有这样的小说。所以,探讨“逃离”这个话题,首先要对现代文明有一定程度上的精神空间的自我需求。

深圳商报《文化广场》:近年来,一些作家在面对小说对于生活的“提鲜度”上显示出一定的焦虑,这固然跟当前资讯传播与交流快捷有关,其实也跟时下非虚构写作大行其道有关。未知您也会有类似的焦虑吗?

鲁敏:我倒是不焦虑,我一直觉得虚构是对写作要求更高的文体,当然现在非虚构写作大行其道,主要还是因为读者趣味和出版趣味。他们好像对读物本身的“肉”比较感兴趣,喜欢看活色生香,张力很大,矛盾集中或者社会折射度很强的作品。但是,其实文学本身并不是以这种“肉”的丰富性和折射性来取胜的。比如,作品中写一个跟社会格格不入的飘零者,但“飘零者”不会成为社会的热点,不会成为非虚构的热点,但他是文学中一个“人”,不同才是艺术最大的包容。

有时,我们的文学也是没有情节的,纯审美的构成愉悦,但现在纯审美愉悦对读者要求比较高,读者会觉得比较不好玩。所以,是文学的理解和阅读的惯性导致了现在非虚构比较热。但在我看来,还是虚构比较高级,它体现了文学“无”中生“有”、让“有”像“真”的能力。让你感受到生活的广阔虚无、复杂多变,这才是文学最迷人的地方。如果你把生活发生的一件事情,虽然你带着立场、气息、温度,以及好的文辞章节来构思安排,我却会想它只是真实发生了的一件事。但如果你写没有发生过的事,哪怕它没有那么精彩,但我觉得反而会更集中体现人的困苦,当然这对虚构的要求比较高。但是,我并不为此焦虑。

深圳商报《文化广场》:您在《奔月》中探讨的是现代城市的人普遍面临的一种精神困境,这也是您这一代作家比较聚焦的创作方向。但当这种精神叙事没有与历史叙事构成关系时,也成为外界对你们的批评。这也是现在关于文学之“大”与“小”的争论。您怎样看待你们身上的“负担”?

鲁敏:我们的文学评论、文学史,包括作品出版、文学排行榜,都有对宏大叙事的崇拜和迷恋,尤其是长篇的大主题。什么时候才能把“小”视为正当的文学主题之一?其实,我们看日本、法国很多地方的当代小说,写的就是人类共同的情绪问题。我想这跟受到不同的艺术教育有关,他们的艺术教育提供给他们的审美模式和框架决定了对不同主题的接受和定义。

对于宏大题材,我们“70后”还在摇摇摆摆,“80后”就写得较有个性,他们会沉迷于个体经验表达,但是我们还是要警惕完全沉溺其中。简单说来,文坛要花开两朵,有大花朵和小花朵,但都要平常对待,等量观之。

年轻作家被施加“审美霸权”

深圳商报《文化广场》:在一些老一辈作家和评论家眼中,大题材、历史感似乎就是年轻一代作家难以承受之“重”。

鲁敏:这是一种“审美霸权”,但确实你要拿出非常有力的作品来证明。在他们眼中,你写得再大,他们还是觉得小,永远在这种“大”和“小”之间打圈圈。这种“大”和“小”的矛盾,肯定要随着时间的推移才能解决这个问题。日本在上世纪60年代就达到了很高的社会发达程度,跟欧洲差不多同步,所以他们意识到哪怕写的是中产阶级的“客厅风波”,终究还是属于人类的困境,还是属于文学的主题。

施加在我们这一代作家身上的“审美霸权”,还包括对现实主义的规范。上世纪80年代掀起先锋文学之后,接下来更注重现实主义,而对所谓的现实逻辑要求很大,一旦你的小说里面加一点荒诞、戏谑、夸张等手法,就觉得你是自说自话,破绽百出,结果你反倒要对这种低级的文学问题进行小小的说明和解释,就连艺术逻辑和生活真实还要予以探讨,其实这里面就有很多关于文学观、写作观的不同认识。有时读者也是被一些读物引导和培养的。一本书读完了,读者会问:这本书是想告诉我们什么中心思想?但是很多当代小说是偏实验主义的,是刻意不告诉读者什么的。虽然没有中心思想,但还是以一种婉转的方式讲了些什么。所以,包括大和小、艺术逻辑和真实逻辑、高雅和通俗、现代主义和现实主义,都要等待读者的阅读习惯的磨合,以及某种阅读契约的建立。

深圳商报《文化广场》:您平时在创作之余,是否对文学理论也比较痴迷?

鲁敏:我没有特别读文学理论,反而读读心理学之类的书。事实上,我谈的是写作中的感受,我经常有“试对”和“试错”两个过程,“试错”的时候就会得出好多经验教训,看同行、看前辈都能看出好多东西,这不是你专门去看文艺理论就能学到的。有些理论都是“伪理论”,比如你在这几年是这么想的,只是代表你这一阶段的进步和局限性,但不见得都是成熟稳定的,你不要被作家夸夸其谈自圆其说的部分所执迷。有时说得天花乱坠是过度阐释了。