许钧:译者要用自己的眼光去发现一流作家

来源:腾讯文化 | 周生 2017年12月15日07:56

翻译家许钧

12月11日下午,著名翻译家许钧在北京大学外语学院举办讲座。在讲座上,他谈及多年来对翻译的理解,并分享了翻译诺奖得主勒·克莱齐奥作品的经验。

除在浙江大学任教外,许钧也是中国翻译协会常务副会长,以及《外语教学与研究》、《中国翻译》、《外国文学》等国内外10余种学术刊物的编委。他翻译过的作家除了勒·克莱齐奥之外,还包括普鲁斯特、米兰·昆德拉、巴尔扎克等。此外,他还写下了大量翻译研究专著。

译者也要对外“吆喝”

“翻译是一种文学的创造和思想的创造,从一本书到另一本书的过程中,在文本的背后隐藏着作者、读者。而且文学翻译是一个不断生成的过程,出版者、研究者都穿插在翻译的过程中。只有将这些综合联系起来,翻译的世界才真正打开。”在演讲中,许钧说。

因此,在当下时代,翻译者不能闭门造车,而是需要“吆喝”。这些年来,许钧和自己的学生都会在翻译一本书之前,写文章推荐它。在《上海文汇读书周报》上,许钧还开了一个名为《阅读西方》的栏目,和学生一起向读者推荐优秀的西方作品。这很快形成了良性互动:很多出版社找到他们,希望他们将推荐的这些书翻译到中国。

许钧以他的学生施雪莹译法国作家乔治·巴塔耶作品《天空之蓝》为例。

在《天空之蓝》中,主人公亨利·托普曼在欧洲的城市间酗酒、狂欢、流浪、哭泣,追寻死亡,整个故事都沉浸在压抑而绝望的氛围之中。 “《天空之蓝》中所有骇人的失常之举都源于当时撕扯我的痛苦折磨。但我从未觉得单单这个理由有足够分量,所以1935年书写完后,我放弃了出版计划。而现在,1957年,读过手稿并为之动容的朋友们希望我能发表这部作品,我最终决定相信他们的判断。”巴塔耶曾如是说。

多年之后,施雪莹看到了这本书,并为它写了推荐文章,其中有一句是:“《天空之蓝》是非常之人的非常之书,更准确地说,是一部反常之书。”这句话引起了许钧的注意,他为文章想好了题目——《反常之书:天空之蓝》。这篇文章引起了读者关注,许钧和学生也和法国的出版社取得联系,将这本书译介到了中国。

译者如何与原著作者建立联系呢?在演讲中,许钧也谈到了自己的经验:给出版社写信,出版社一定会把这封信转到作家的手里。译者要带着有深度的见解和疑问去请教作家,如果对方认为你的疑惑是到位的、是充分尊重了写作的,几乎都会回复。

要用自己的眼睛去发现一流作家

许钧认为,翻译是理解和阐释的过程,也是发现与研究的过程。

“一个翻译家的价值与一个评论家的价值是等同的。在一个外国作家还没成名的时候,要能够阐释他的价值,发现他的价值,并进行推荐。我们总是说,一流、二流作家的作品都被翻译完了,但是我们目前所看到的‘一流’‘二流’都是别人认定的,我们是因袭别人的说法。我们自己能不能从‘三流’甚至‘不入流’的作家中,发现一流、二流的作家呢?一个翻译家应该有这样的眼光。”许钧说。

许钧多年来一直致力于翻译勒·克莱齐奥的作品。两人最初结缘,是因为勒·克莱齐奥的《诉讼笔录》。当时许钧的老师推荐他去读这本勒·克莱齐奥出版于1963年的作品,但它的阅读门槛非常高。

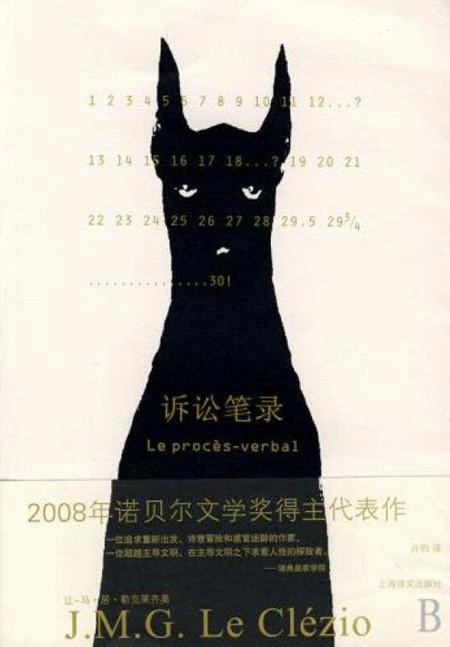

许钧翻译的勒·克莱齐奥早期作品《诉讼笔录》

“我读了一个礼拜,读不懂,连书中的主人公我都搞不清是来自军营,还是精神病医院。书中所有的话都是颠三倒四的,主人公每天的活动就是看老鼠和老鼠对话、树木和树木对话。主人公说:我的梦想是成为老鼠、成为树。他后来到处发表演说,被抓了。我读这书的时候是1977年,‘文化大革命’刚刚过去,我就知道真善美,完全理解不了其中的意味,但我忘不了书里的主人公亚当。”

许钧后来发现,亚当就是“物质时代的人”的化身。这一隐喻意味深长。

1980年,勒·克莱齐奥出版了《沙漠》一书。此时,作家的文风已经有了很大的转变。许钧将这本书的文字翻译得摇曳生姿:“努尔凝望着黑夜中茫茫的苏萨河床,它隐约地闪现在银河迷蒙的星光下……在这儿的土地上,马·埃尔·阿依尼纳(老教长)的灵魂还活着,它带着沙粒、尘埃,在整个大地游荡,它藏在石缝中,它在每块尖石上隐隐发光。”

也是在1980年,许钧与勒·克莱齐奥认识了,此后两人一直保持着书信往来。1992年,勒·克莱齐奥还到南京去看望许钧。多年后,勒·克莱齐奥获得了诺贝尔文学奖。

许钧曾说,对作家的了解是需要一个过程的,不能妄下结论。在一开始接触昆德拉时,他认为和自己翻译过的普鲁斯特、巴尔扎克相比,昆德拉是一个二流作家。“但是每一个作家具有一种时代性,不能完全用历史的眼光对当代作家做评价。”在后来翻译和深度阅读昆德拉的更多作品以后,他才发现,昆德拉是真正的一流作家。

许钧翻译的米兰·昆德拉作品:《不能承受的生命之轻》

对勒·克莱齐奥也是如此。中国的文学界和批评界一度缺乏对勒·克莱齐奥的足够认识,认为他的作品太“小”作品,不是宏大的历史叙事之作。“不读他的作品,轻易以二流、三流的说法来评价,本身就是中国评论界一种浮躁、赶形势的表现。”

将翻译《追忆似水年华》的难点总结成书

翻译者也是发现者。许钧认为,就文本本身而言,翻译者需要在三个层面展开研究:“首先是语言层面的:要触摸文字,感受文字的律动和文学的生命,并将文学翻译中遇到的现象和问题记录下来,进行研究。”

许钧认为,文本研究的第二个层面, 是文学层面:翻译者需要谈论作品的文学价值在哪里。他写作《诗意的诱惑与诗意的生成:论克莱齐奥的诗意历险》一书,就是在从文学层面进行研究。而第三个层面,是从学者的角度研究。

他以翻译普鲁斯特的《追忆似水年华》为例:“当年翻译《追忆似水年华》是找了15个人翻译七卷书,大家可谓前赴后继,很多人觉得太难了,翻译到一半就退出了,比如罗新璋翻译了三万字就退出了。我接着翻译,就成为了翻译敢死队中的一员。”许钧说,自己用了两年时间译了23万字,在六百多天里,每天工作六七个小时。因为普鲁斯特的句子都很长,不好理解,有时候许钧一天甚至翻译不了一个句子。这个过程充满了艰辛,甘苦自知。

此后,他将翻译《追忆似水年华》的经验和遇到的问题写成了书。在书里,他谈到了该书翻译中的隐喻、长句等应该怎么翻译等深层次问题。“作为一个研究者,可以走得更远,走向翻译研究的内部。”许钧说。

在演讲的尾声,许钧还谈到,翻译者应该促进不同文学和文化的交流。

他曾多次促成勒·克莱齐奥与中国作家的对话,比如勒·克莱齐奥和莫言的三次对话。他也组织中法作家在西安就丝绸之路谈自己的看法。西安是丝绸之路的起点,选择这个地点,颇具象征意义。

许钧层陪着勒·克莱齐奥造访莫言的故乡——山东高密。在那里,他们看到了莫言住过的土屋 ,莫言在这里写下了7部小说。勒·克莱齐奥后来谈到:“土屋裸露的墙和土地,让人感觉到莫言笔下的每一个字的分量。在最贫瘠的土地上,生长出了最丰盛的精神成果。”