有个中国作家到以色列种地 然后写了一本书

来源:北京青年报 | 许昆昆 2017年10月18日08:45

云也退的《自由与爱之地:入以色列记》,我不知道有多少人会抱着读游记的心态去读它,也不知道有多少人,因为它貌似是游记而弃读。我想说,它所写的,绝对是一场不同寻常的旅程:云也退实现了一个很多人的理想,那就是,去与一个国家的人谈论他们自己的书自己的文学。他很多次跟以色列人谈论以色列文学,尤其是其代表人物——阿摩司•奥兹。

爱思考爱“独立”

有个女孩说,她读奥兹的《爱与黑暗的故事》,“先是震撼,然后感伤,最后失望。奥兹写得十分切肤,几乎把历次战争和长期曲折的建设在人民的内心压出的隐微伤痕都给勾勒了出来。”但是她说:“有时他美化的东西太多了,我感谢他,虽然比较失望。”

有一个男人,有点年纪的,说他在一次读书会上见到奥兹,还跟他“辩了一下”。“他在《爱与黑暗的故事》里写:有两种读者,一好一坏,坏读者在见到伦勃朗的画时要去了解画家的经历,好读者则否,他希望读者在读这本书时做个好读者。我当着他的面,质疑这个说法。”他指出,既然《爱与黑暗的故事》是一本自传性的小说,那么,读者读了它,自然就要把书中的情节联系到奥兹本人的经历。作家不能用“好读者/坏读者”之说来回避。“否则,我只能说你心虚。”

还有一位老者——年近九十岁的泽埃夫,他对奥兹的小说干脆嗤之以鼻。奥兹是一个政治上的鸽派,非常留恋童年时跟阿拉伯孩子的友谊,也经常写一些故事,寄托两族和平的理想。但泽埃夫说,奥兹纯粹在幻想,而且这些幻想很危险:“他有一个幻想实现,我们就不可能待在这里讲话了。”

不管是褒还是贬,是热爱还是挑战,这样的读者都让人肃然起敬。我去年读过一本书:《在缅甸读乔治•奥威尔》,作者来到政治高压的缅甸,那里的人民只能偷偷地读英国作家奥威尔的作品——《1984》、《动物庄园》、《缅甸岁月》等等,而每个同作者说过话的人,都会激动地表达对奥威尔的热爱。对比之下,以色列人不但拥有像阿摩司•奥兹这样的民族作家,而且有的支持有的反对,有的很喜欢有的很不喜欢。据此,我体会到云也退为何取了这么一个书名:他的的确确地在人们的阅读中感受到了他们的“自由与爱”。

爱讨论也爱反驳

热爱阅读,是我们说起以色列时常常想到的话题之一。在《自由与爱之地》里,云也退所写的以色列人,的的确确显得很有文化。例如他在火车上遇到一个老爷子,一聊起来,就觉得那是个智者。老人的一段话反思了“自由”的意义:

“我跟我的孙女聊天,她已经不太有什么反叛意识了,他们的格局都是定好了的:服完兵役去读大学,读完了去找份好工作。她的反叛无非就是看哪个电视节目,拿着父母给的钱,比过去的我们多旅行几个国家。有时候她也说,啊,我喜欢自由。好吧,人的欲望太多,钱、名声、家庭、性、爱,但在把这些欲望一一实现之前最好先问问自己的灵魂。自由,每个年轻人都在说自己要自由,他们离开,他们回来,都是为了自由,可是他们没有认真地想过。你在这里,你和你的家人没有受到任何威胁,你工作,除此之外想干什么就干什么,你为什么还要自由?你怎么要自由?你还要反对什么?”

这里就体现了所谓“犹太智慧”,即对一个概念不断地提问,读了以后,你并不会得到一个结论,比如“自由”存在或不存在,真的或假的,你得到的是一个人独立思考、不流于俗见的过程。

借助与许多人的交谈,以及自己的阅读,云也退勾勒出了以色列建国以来发生的一桩桩“新闻热点”,大到一场战争的得失胜败,小到耶路撒冷的一部城铁该不该修,如何收费。独立思考的人真是太多了,比如,1967年“六日战争”之后,以色列对阿拉伯联军将耶路撒冷收复,举国欢庆,然而,当时还只是一个农庄社员的奥兹,很快就出了一本书《第七天》,其中收集了他到全国各地对那些亲历战争者的人的访谈,他们不仅探讨“我们为什么能赢”,而且,他近乎偏执狂地要启发读者认识到,一场胜利会给国家、给犹太民族带来多么严重的后果。

他说:“我们在以暴易暴的不归路上越走越远,‘六日战争’的胜利进一步麻痹国人的神经,让我们误认为真的可以靠武力主宰中东。”他说,他对耶路撒冷有着深沉的热爱,但当军车开进圣城时,他觉得城市很陌生,就好像是用暴力征服了一个恋人,拥她入怀却又感到十分遥远:“她是我的,却那么陌生,她被我征服,面露敌意,我拥她入怀却又无法企及。”

这种“泼冷水”的行为实际上也蕴含着智慧。他们未必听说过中国人的古训“物极必反”、“福兮祸伏”,但像奥兹这样的人对现状、对主流观点永远持警惕态度。有趣的是,那位泽埃夫继续跟他唱反调。云也退告诉我们,泽埃夫认为奥兹不是个自欺欺人者,就是个满脑子幻觉的糊涂虫,他说,如果按照奥兹的观点,那么国早就灭亡了:

“你会被自己的幻觉给坑了的……但是,我宁要‘胜利者的悲哀’,也不要‘失败者的骄傲’,我不喜欢失败,失败就是做受害者,哪个犹太人愿意再经历一次大屠杀,然后再去从德国或者别的什么地方要来几十亿的赔款?所以我说那些人都是幻想家,他们居然认为力量在道义的其次。”

记不清是哪一任以色列总理说过的话:我不敢向我的人民征求看法,因为每个人都有自己的一个看法,都觉得可以教我怎么做总理。读了这些讨论,我相信这话一点都不夸张。云也退书中提到的一本“游记”,诺贝尔文学奖得主索尔•贝娄的《耶路撒冷去来》,其中也充斥了大段大段关于政治、时事、社会、正义、未来的讨论。以色列人是真喜欢讨论,喜欢各抒己见,喜欢驳斥别人,喜欢挑战任何一个现有的观点。

爱阅读,还爱自黑

书中的一些洞见实在很有意思。比如云也退说,你休想轻易地吹捧以色列人或犹太人,你夸他们很聪明,很有创业精神,很团结,创造了很多军事奇迹,等等,都会被他们翻白眼的,因为他们独立思考的意识太强,看不起所有人云亦云的东西,哪怕你说他们的好话。

即使是就“全民阅读”这一无可争议的“强项”,以色列人都有自己的看法。云也退写过一篇文章《一个人总得干些什么》,说到一个以色列村民,业余写小说,他表示“以色列每年出的书太多,人们根本消化不过来”,还说每个老人都想写回忆录,导致新书泛滥,所以人均六十多本的阅读量,实在是个没什么意义的数据……

类似的宠辱不惊,《自由与爱之地》的叙事中不时可见。以色列人的难以取悦,其实折射出了他们的清醒,以色列人最大的现实一直就是“如何生存下去”,历史与现实时刻在提醒他们最应该关注怎样的问题。

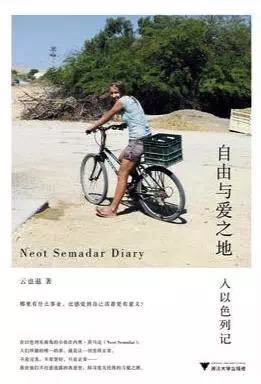

清醒的头脑和独立思考的能力,使得他们格外淡定。《自由与爱之地》的主线,其实是云也退在以色列的一个不为人知的小村劳动的三十一天。这个地方叫“内奥•茨马达”,男女老少一二百人,也对外招收志愿者,人们日出而作,日落而息,大量的劳动,例如看护果园、种植、食品包装等等都依赖手工,以色列闻名世界的高科技,在这里几乎看不见踪影(其实也有,但作者并未突出其先进)。村民平时都不怎么用手机,电脑也看不见几台,穿着很质朴,仿佛无欲无求一般。云也退同一些村民聊天,多次提出了他的困惑:你们为什么如此安于现状?难道你们没有什么个人的追求吗?

回答各异,有的人说,他觉得波澜壮阔的人生,和平静如水的人生,都是平等的——都是一个人在不同生命阶段里的不同选择;有的人则说,他经历过很风光的时刻后,想换一种不为人关注的生活方式,然后就觉得这样也很好。还有一个名叫阿维克多的以色列人,五十多岁了,他的回答很有意思,大意是说,他前半生受过了最好的教育,听过最好的音乐,看过最好的艺术品,读过最好的书,等等。所以他已经不需要再过一种充斥着“文化”的生活了。

读云也退在网络上开的专栏可知,他对以色列以及犹太人的了解很全面,有时候他“揭发”的犹太人的缺陷,恐怕会让一些不太了解犹太人的人都感到不公平。但我想,大概很少有人注意到,最能发现犹太人的缺陷的,解剖得最深的,往往是他们自己。

《自由与爱之地》中还说到一个曾任政府顾问的学者,她的忧患意识深入骨髓。联合国每次公布各国幸福指数,以色列总是名列前茅,以色列金融内阁对民众的满意度调查,每年的得分也总是8—9分。然而这位学者偏偏宣称,再好的统计结果,也只能表明以色列人太善于自欺了,他们总是习惯性地告诉别人“我过得很好”。此外,这些民意调查本身的设问也有问题。

云也退说,这个学者“做了一些研究,发现给出满意回答的选项都集中在个人方面,家庭啦,孩子啦,孙子女啦,朋友啦,8—9分可以反映事实。但是,这些回答完全没有涉及公共领域。‘我倒要看看,要是调查大家对社会和国家的满意度,结果能不能上4分。’”

这个牛角尖钻得简直太任性。可以确信的是,如果这样的学者在以色列有不少,这个国家的优秀是无懈可击了。

深入以色列社会的肌理之中、汲取“犹太智慧”的云也退,也是很任性的。他任性地说,他写的不是游记,而是“反游记”:不同于到一个地方看一些景并生发一些思古之幽情的游记写作,他的《自由与爱之地》将所见所闻所读所思完全杂糅起来,一边在农庄劳动,一边探索以色列和犹太人的内心奥秘。他的旅行是探索式的,也是修行式的,更是个人成长式的。正所谓“求仁得仁”,到此一游者在以色列收获耶稣像、珠宝、死海泥面膜和一堆点赞,而心有追求的人,则带回了裨益一生的精神营养。