伯格曼的自传《魔灯》为何很少提到自己的电影创作?

来源:澎湃新闻 | Dzolan 2017年10月17日14:12

要如何为《魔灯》开场?在简要的通过两页纸讲述了自己出生时的记忆和家庭状况后,伯格曼先是将视点放回到了自己的母亲,他用放大镜在一张童年时期的照片上细细端详了母亲的面容: “我试图重温那长久流逝的情感。是的,我爱她。”

在讲述和母亲有关的生活经历时,伯格曼坦言,他们之间的关系并不单纯。一开始,它表现为“狗一样的忠诚”,伯格曼毫无保留地向母亲展示着年幼的自我对她的强烈依恋,但这很快就让母亲感到困扰,她开始经常用冷漠讥讽的话语驱赶伯格曼。在失望和哭泣之后,伯格曼开始使用一些把戏来应对自己和母亲的博弈——通过假装生病来赢得母亲的同情和关爱;学着保持一种傲慢且冷漠的彬彬有礼来对付母亲同样冷漠的态度。

由此带来的结果是,血浓于水的亲情开始变得捉摸不定,并逐渐演化成一场夹杂着冷漠、屈辱、厌倦的扮演游戏。而这种母子的关系也可以看作是伯格曼童年时期家庭生活的写照之一。谈到自己的父亲和哥哥时,童年时期的他设想最多的就是如何杀死这两个比他高大的男人,在因为做错事受到牧师父亲惩罚的时候,他被屈辱和怨恨占据的内心又在祈求获得父亲的原谅和疼爱。长久以来,复杂矛盾的情感纠葛是伯格曼面对家人时挥之不去的阴影。

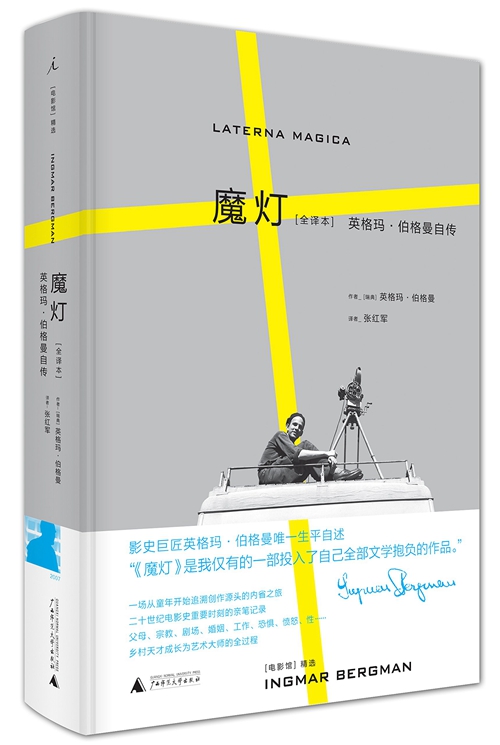

《魔灯:英格玛·伯格曼自传》

伯格曼一生共结过四次婚,他的首任妻子叫埃尔塞·菲舍尔,第二任妻子叫埃伦·伦德斯特伦,是埃尔塞介绍给伯格曼做剧院的舞蹈编导和舞蹈演员的。他的第三任妻子是钢琴家卡比·拉雷特,曾在《秋日奏鸣曲》拍摄期间指导英格玛·褒曼弹奏钢琴。在《魔灯》里,伯格曼并未对自己的第四任妻子英丽德·冯·罗森有过过多描述,而他与英丽德的婚姻是这四人之中时间最长的,从1971年两人结婚一直持续到1995年英丽德去世。此外,伯格曼还先后和出演《不良少女莫妮卡》的演员哈里雅特·安德松,出演《第七封印》、《野草莓》等多部伯格曼作品的比比·安德松保持过恋人关系。最为人熟知的则是他与丽芙·乌曼了,两人因《假面》相识,育有一女。

以这种列举式的盘点自然是无法全现这位艺术大师个人情感生活的全貌,却依然可以帮助我们找到他本人爱情启蒙的源头。九年级的时候伯格曼碰到了同班女生安娜·林德贝里,彼时的他和安娜都算是学校的“局外人”,伯格曼行为怪异,安娜长相丑陋。统一的缺陷并不是两人抱团取暖的初衷,他们因电影相识。但随后这份预示了伯格曼日后婚姻生活中纯真、不满、快速的懵懂情感最终因为安娜前往别处无疾而终了。

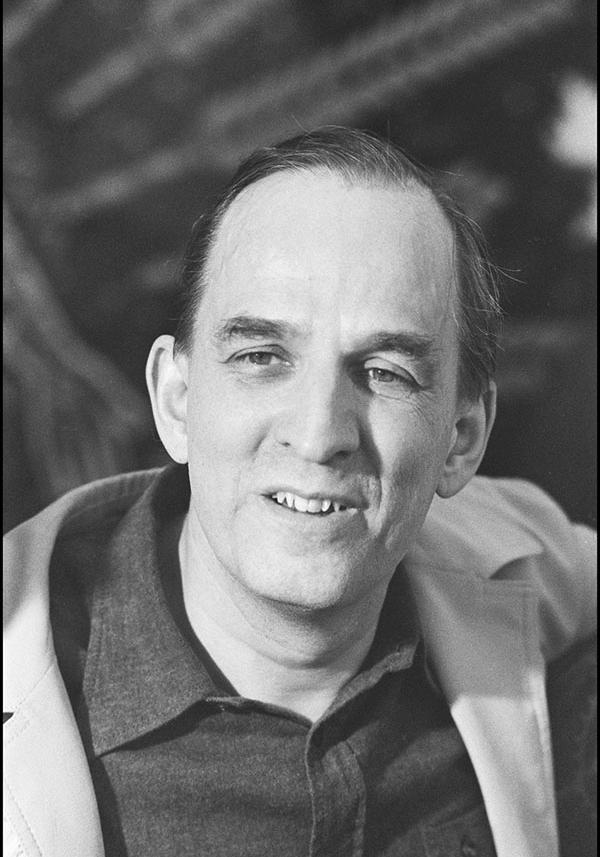

年轻时的英格玛·伯格曼。 东方IC 图

如果说伯格曼归属于父母的家庭生活尚且存在着被小心维系的、称得上长久的亲情,那么属于他自己的婚姻生活则表现成被随意搭建的积木,或者称之为烟花,它们来得猛烈且频繁,发生于深夜时分不被察觉的角落,在升空时造成最大程度的惊愕,享受着一成不变却又永不感到乏味的激情,而后熄灭,迅速下落,唯一需要做的,就是处理好掉落在地上的灰烬和残渣。

这也大概是在本书中伯格曼很少提到自己电影创作的原因之一了。1982年,伯格曼宣布退出影坛,这个念头是在拍摄《芬妮与亚历山大》之初产生的,因为“我像中了毒,处于悲惨的境遇之中,完全被痛苦和屈辱撕裂了。”伯格曼写到了自己长久以来一直承受着神经性胃炎和失眠的折磨,写到自己年纪大了,因无法预见很多实际困难而受困。而最主要的原因应该是对自己电影的不满: “发觉到处都是毛病,缺乏生气和灵魂。”

为什么很少提到自己的电影创作?以影迷身份初读《魔灯》的时候,笔者也抱有这种困惑以及不甘心。重读的过程中大概才揣摩到伯格曼的意图,因为《魔灯》里他不做保留的生活经验正是他电影的源头所在。《不良少女莫妮卡》里少年时代的性之初体验;《芬妮与亚历山大》里童年家族生活的还原;《秋日奏鸣曲》里微妙又近乎病态的母女。当你读到: “他爬起来,扶起了自行车……我们全身都脏兮兮的,浑身湿透,雨还在下,我们肩并肩地走着,父亲不时大笑,好像大感轻松”时,又何尝不是在重新体会《野草莓》里那段试图和解的僵硬的父子关系?这些关于电影的本相,只是被伯格曼藏在了文字的阴影内部。

何况伯格曼在文字里也分享了自己对电影的最初的体验——搭建在童年时代那台放映机所带来的魔幻感之上: “在黑暗的衣橱中,我慢慢地一格一格地转动画面,看到那些几乎难以察觉地画面变动。当加快摇转时,画面就形成一种运动。”除了那段广为人知的,对塔可夫斯基的赞誉外,伯格曼还提到了自己敬仰的其他电影人:费里尼、黑泽明、布努埃尔、梅里爱以及被自己的单调沉闷所窒息的安东尼奥尼。

要说伯格曼是一位电影大师,那么在这之前他首先是一位戏剧天才。本书中更多关于创作生涯的笔墨也落在了戏剧上。在1945年拍摄自己的第一部电影作品《危机》之前(得知自己可以执导这部廉价B级片的时候,伯格曼在打给妻子的电话里兴奋地叫嚷,说舍贝里、莫兰徳以及德莱叶这些老家伙可以退休了,英格玛·伯格曼该出头了),伯格曼参与戏剧工作已经有八年了。他先是在就读斯德哥尔摩大学期间导演戏剧,此后进入斯德哥尔摩剧院担任导演助理,离开大学后正式进入戏剧行业,并在1944年被任命为赫尔辛堡市立剧院院长。

正如剧作家约翰·奥斯本所言: “斯特林堡是他的神。”在伯格曼漫长的戏剧生涯中,他曾数次将这位现代戏剧之父的作品搬上舞台,斯特林堡的《一出梦的戏剧》他先后执导过四次。在书中,他详细记录了自己与剧团第四次排演《一出梦的戏剧》的过程,伯格曼数次将这个过程比做折磨,状况百出让他一度觉得是时候放弃执导这部戏。彩排的失败使他在职业生涯中第一次哀伤“超过了四十八小时”,“这么多的努力、痛苦、焦虑、沉闷和希望,都没有意义了”。

将最长久的哀伤留给戏剧,伯格曼又从戏剧中得到了自己一生中最好的时光。那是在马尔默剧院工作的八年,他每年冬天排演三部戏剧,每年夏天拍一两部电影。“我有两条长裤、几件法兰绒衬衫、一堆破旧的内衣内裤、三件毛线衫和两双鞋。这是一种实用、省心的生活。”伯格曼将自己置身于集体的努力之下,自由的献身于他所追求的事业。

魔灯的意义所在,是当它被点亮的时候我们看到的不止是明亮的灯光下,一位老人全身心地伏在案桌上勾画字句,他的身外是法罗岛漆黑宁静的夜晚。我们看到的不止是一个婚姻生活中的浪子,弑父者,剧作家,电影大师。 “《魔灯》是我仅有的一部投入了自己全部文学抱负的作品。”他留给我们的最后一个身份是作家。

首先让人惊异的,是伯格曼惊人的记忆力和电影场景般真实可见的还原能力。

“老式的家具、厚重的窗帘、暗淡的壁画。在昏暗的大厅尽头,有一个别致的房间,门上靠近地板的地方有四个钻孔的小洞,房间里有红色的壁纸,还有一把镶有黄铜装饰物的豪华桃花心木椅子,就像是帝王的宝座,两级铺有柔软地毯的台阶通向御座,如果揭开座位上的盖子,可以看见一条漆黑的裂纹,从里面渗出扑鼻的香味。不过要坐外祖母的这个宝座,可需要些勇气。”

这段描述中,伯格曼将自己变成了来自童年时代的领路人。他先是带领读者穿过挂着壁画的大厅,然后打开钻有孔洞的房门,在艳丽的红和豪华座椅的驱使下,读者跟着他沿阶梯走到御座,然后再由读者自己决定要不要坐上去——如果你有勇气的话。或许是来源于伯格曼在电影和剧作中控制画面的娴熟,像这样充满逻辑感和画面感的描述在本书中比比皆是。

法罗岛的夜晚,在伯格曼伏案写字的身后,灯光去往更远的角落,去照亮那里。除讲述自己的生活经历和职业生涯外,伯格曼还用了大量的笔墨去描绘那些在他生命中惊鸿一瞥的人们。那个与自己分别的初恋情人安娜,每一个不起眼的剧团演员,没有自理能力却堪称发明家的卡尔舅舅。在书中他详细写到了自己喜爱的这位舅舅,一个终身处于被监护状态、经历过婚姻的速生速灭、视发明为永久梦想的“弱智”。在提到舅舅离世情况的时候伯格曼这样写到: “在一个春日里,人们发现他遍体鳞伤地躺在铁轨中间,在他外裤里的油布包里,装着一幅关于便携更换街灯灯泡的设计图。”

写到自己生命里那些处于灯光边缘的人物时,伯格曼情愿再挪一挪灯架,让他们可以被更多地看到。在他平静的笔调下,我们看到的是一个无比温柔和带有怜悯之心的伯格曼,字句之间流露着怀念,一层阴郁的、无法抹掉的悲伤感。这不再是那个在生活经历和职业生涯中被痛苦和怀疑“如钢柱一般穿透摇摇欲坠的灵魂废墟”的伯格曼。

在伯格曼留给我们的最后一个身份里,他与病痛和衰老做斗争,以持久的耐力将那盏灯高高举过了自己的头顶,呈现了一个作家身份愈为强烈的自我,以及法罗岛,瑞典,遍地的灰烬和不被留意的印迹。