阿来:中国文学缺少对自然的关注

来源:环球时报 | 张妮 2017年08月18日07:56

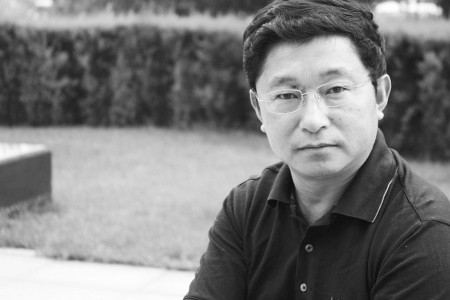

阿来与其近年创作的山珍三部:《蘑菇圈》《三只虫草》《河上柏影》

阿来是中国为数不多的用汉语写作的藏族作家。他的家乡——四川阿坝自治州马尔康县,藏语意为“火苗旺盛的地方”,引申为“兴旺发达之地”。那里的藏族人世世代代过着半牧半农耕的生活。“文学改变命运”是阿来人生经历的真实写照。中专师范毕业后,他当过中学老师、杂志编辑,自学文学写作。2000年,描写藏区土司时代的小说《尘埃落定》使41岁的阿来成为中国茅盾文学奖史上最年轻获奖者,人生从此改变。不过,他对藏族文化、对大自然丰富的感情没有改变。去年,他出版了反映环境问题的自然文学三部曲《山珍三部》。近日,在北京十月文学院主办的“名家讲经典”活动上,《环球时报》记者对阿来进行了专访。虽然他看起来质朴随和,但一开口就尽显作家的犀利。“我基本是跟网络隔绝的,也没用微信。我们把自己的生活变得非常肤浅,享受一种低级快感。”“文学就是要反映社会重大问题,但我们在雾霾天还仍然在写人琢磨人的小说,你说有劲没劲?”

我们对藏区有误读

环球时报:您的作品《格萨尔王》《尘埃落定》《空山》等涵盖了藏民族从原始部落联盟到土司时代,再到20世纪90年代的社会发展。现在,藏族的生活又发生了什么变化?

阿来:总体来讲,这些年来藏区的社会发展进步很大。极少数分裂势力对当地没什么影响,老百姓既然留在这里,没跟着他们走,就是用行动表态。我想,对于经济发展、教育发展的需求,所有地方都一样。少数民族地区过去基础较差,这方面的需求更迫切些。现在很多人对藏区有一种误读,把它当成一个原始状态去看,把那里想象成一种跟我们不一样的生活。实际上,藏区也需要发展,世界上哪个地方的人会说,让别人过好日子,我们不要过的?如果北京没有,西藏也没有。但什么叫好日子,理解会出现偏差。比如,藏民也希望孩子通过读书改变命运,考上大学,去城里工作,当公务员。但实际情况是,当地学生的升学率很低,一些学生考不上大学,但回家后农活儿也不愿意干了。主要原因是,藏区学校虽然在硬件上花了很多工夫,但缺少好的师资。有的学校就靠大学生志愿者教一年两年,年轻人热情可嘉,但一般不懂教学,教学是一个系统工程。所以,不是藏区不需要教育,而是能不能给他们提供高质量且适合其地域特点的教育。

环球时报:文学作品如何真实反映少数民族的真实生活,而不是浮光掠影地写些皮毛甚至猎奇?在您看来,藏文化与汉文化最大的区别是什么?

阿来:对于外来人、作家来说,要想把边疆地区、少数民族真实的生活表现出来,必须经过长时间的观察和了解,要真正把当地的历史、文化、现实问题弄懂。有的人专门去找藏区跟我们不一样的东西去写,生怕不够光怪陆离,他写的东西跟藏区真正的面貌有很大区别。另外,现在很多采风都是浮光掠影的,像旅行团一样,没有真正扎根于生活。如果确实能跨越语言和文化的障碍,外来人也可以写得很好,像赛珍珠写中国就达到相当高的水平。

其实,藏文化和汉文化一致性比较多。不过,汉文化现在有一个大问题,就是过多地陷入到物质层面的东西里,缺少精神的、信仰的东西,这是二者很大的差异。我之前看一篇报道说,有日本记者在中国走了一圈,回去告诉日本人:不要害怕中国。中国的城市没什么书店,但洗脚房很多,中国人关心脚的程度超过关心脑子,他们早就停止学习了。这话虽然有点极端,但确实在一定程度上反映了中国目前的问题。中国经济发展了,更应该关心精神世界的问题,宗教信仰只是一种方式,文学艺术、审美修养的提升也很重要。

文学中只有恶是没劲的

环球时报:“只有民族的,才是世界的”,这句话在中国流传甚广。您如何看待这种说法?

阿来:并不是所有民族的都是世界的。三寸金莲是不是民族的,它怎么没成为世界的?中国封建皇帝三宫六院,外国人为什么不学它?我反过来一问,不就问出来了吗?民族的东西,只有一部分确实具有普世价值意义的,才是世界的。任何一个民族的文化,都经历了一个自我更新的过程。随着时代的进步,一些旧的东西消失,新的东西诞生。保留下来的东西通常是有用的、好的,是适应社会变化的。不需要了,怎么挽留都没用。所以,文化遗产保护要区别对待,真正要保护的应着重保护和发展,没有生命力的没有必要保护。怀旧应该是继承那些漂亮的、古典的、精神中的东西,而不是恋物癖。

环球时报:您曾表示,中国现代文学很多东西都在学西方,但西方真正好的东西没学到。“好的东西”是指什么?您认为中国文学欠缺什么?

阿来:的确,中国现代文学很多是学西方的,悲观、荒诞的东西较多,但西方文学里好的东西没学来,就是人道主义精神。那种对于人类前景一种普遍的、光明性的展望是我们缺失的。在好莱坞电影中,乐观主义、对人性抱有美好期待的东西随处都有。而我们的很多小说完全写现实黑暗。文学最终应该给人光明和力量。你的动机是希望这个世界美好,即便写不好的东西也是本着提醒大家的目的。

中国人的精神气质在萎缩,总是在琢磨人。现在一些人总是把搞关系放在第一位,进学校、参加各种班不是为了学知识,而是建立关系网。这种精神气质反映到文学中,健康的东西就很少。中国一些被认为好的小说,通常是把人琢磨人写得很透,写恶写得很好。但是,文学中只有恶的时候,是没劲的。

文学要反映社会重大问题。相比人与人的关系,我们的文学创作中关注人与自然的关系比较少。你写腐败,也许贪官我们不了解;写一段奇特的爱情,我们也很难身处其中;甚至教育问题,我们把小孩养大后暂时也不关心了。但环境问题没人跑得了。大地中毒了,农药泛滥,空气污染。我们没有处理好人与自然的关系。我去年出的《山珍三部》就是为了提醒大家注意,环境问题到了这种程度。我们不要只是低头走路,也要抬头看天。但是,我不会把人写得那么不可救药,那么丑陋,如果真是这样,我马上就跳窗户了,你在世界上活个球?搞文学创作,你的发心要善,形式要美,情感要美,最后抵达一个东西——真。这是文艺工作者应该有的一种信仰,它就是我的宗教。

有了人工智能,人也不能放弃精神创造,否则我们以后就是一群傻瓜

环球时报:您自学汉语,并认为汉语优美、雅正,特别伟大。但现在的汉语表达在网络中、新媒体中呈现一种低龄化、低俗化趋势,您对此怎么看?

阿来:那是可惜了。有些问题该郑重要郑重,该幽默才幽默,可是网上的一些东西连幽默都不是,就是贫嘴,幽默比这个高级多了。现在的媒体、作家跟读者的互动有两种。一种是良性互动,毕竟我们这些专业人员在文字领域的水准是高于大多数读者的,我们应该多少对读者有点熏陶和引领,把他往高处带,往正的地方带。另一种是糟糕的互动,读者是上帝,他要什么我们就给他什么,他要求我要用他的口气说话,我为什么要用他的口气说话?他要是流氓我就要用流氓的口气去说话?他要的东西你总有一天给不出来。我们现在形成了一种不好的往下的互动,你一旦迎合这些人,你的创新性、品质早就放弃了,最后造成读者跟媒体一起下降。如果媒体和作家始终往高的地方引,读者慢慢就高雅了,否则,就成了下山路。

环球时报:您曾做过科幻小说杂志的负责人,中国科幻小说的整体水准如何?人工智能未来会替代作家吗?

阿来:中国的科幻小说总体上缺乏想象力和原创性。《三体》的作者刘慈欣属于少数。科幻小说要求既懂文学又懂科学,本身就很难。真正愿意下功夫钻研的人不多,很多人都是模仿。科幻小说、科幻电影里一直在探讨一个问题:人工智能可能是个双刃剑,一方面我们希望发展它,但我们也不知道最后它发展到一定程度时我们能不能控制它,人工智能可能是人类最后创造出来的一个完全不能战胜的敌人。我们发展人工智能的目的到底是什么?那种简单的劳动,比如数量级很大的运算可以让人工智能去做,但人类精神性的、创造性的活动比如文学艺术、科学研究、社会科学等工作还得人来做,否则人就退化了。如果我们为一千年、一万年以后的人类画个像,可能会是这样:脑袋变小,因为脑子退化了;手脚变短、变细弱,因为不干活了;经常用的牙床、胃和生殖器会变大,因为没别的事可干。所以,人类的精神性劳动肯定不能放弃,不然我们以后就是一群傻瓜。(张妮)