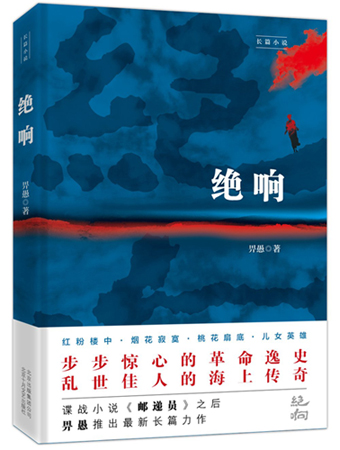

《绝响》

来源:中国作家网 | 畀愚 2016年12月06日13:22

书名:《绝响》

作者:畀愚

出版社:北京十月文艺出版社

出版时间:2016.08

【编辑推荐】

《绝响》是一本非常好看的书。用一个女人的一生,串起了几十年的家国历史。小说中的主要人物是虚构的,但人物活动于其间的历史环境、与个人命运相交集的一些历史人物、历史事件却又是真实的。在一部侧重于人物命运响》的作品中,读者可真切地感受到历史发展的轨迹和种种偶然性。

【内容简介】

《绝响》兼容了太多好看的故事元素:英雄、暗杀、战争、爱情、复仇……从清帝国末期一直拉伸到新中国的成立,他将一个女人的成长史,以及她所勾连的各种犬牙交错的明争暗斗巧妙填充其中。主人公瑞香起身于男欢女爱的风月场,却刚烈坚毅,她在家国恩仇的血雨腥风中走出人生的山重水复,却又峰回路转,令人赞叹。

【作者简介】

畀愚,原名张畀愚,专业作家,曾获浙江省“四小名旦”青年文学奖、“新浪网”优秀中篇小说奖、首届上海文学中篇小说奖、人民文学中篇小说金奖、2010年度“中国作家出版集团奖”、第二届“茅台杯”小说选刊年度大奖、第六届鲁迅文学奖提名奖、首届人民文学“柔石”小说奖、2014年度人民文学奖等。出版小说集《站在到处是人的地方》《罗曼史》《碎日》等。

【精彩文摘】

01

瑞香要到十二岁才有自己的名字。

在此之前,她妈叫她丫头,她哥也跟着叫她丫头。那个时候,她妈已经有点疯癫,为了寻找抛妻弃子的丈夫,带着兄妹俩几乎走遍了大半个中国。他们衣衫褴褛,以乞讨为生。可是,在到达长江边的一个小镇后,这个目光呆滞的女人忽然变得清醒,坐在街角打了个盹后,毅然决定回家。然而,她已记不起家在何方,就扭头问儿子。

儿子在地上睡得昏昏沉沉,他正发着寒热,一会儿冷得脸色发青,一会儿又热得满面通红。女人沉默了会儿,又问她的女儿。女儿摇了摇头,她的眼睛一直注视着街对面的包子铺,那里热气腾腾的,可这些热气到了街上就被风吹得干干净净。

顺着女儿的目光,女人在注视了包子铺很久后忽然站起来,一直走到那张放满蒸笼的条桌前,一下跪倒在地,冲着铺子里的每个人磕头。她的脑袋在花岗岩的台阶上碰撞出沉闷的声音。

等到女人拿着一个包子回来,额头上已经沁出血丝,但脸上的笑容却从来没有这么温暖过。她把包子放进女儿的手里,蹲下身想抱她,却没能抱起来,就拉住她的另一只手,牵着她,沿着大街一直走到人流最为密集的码头。

女人蘸着口水,用手掌把女儿的脸擦干净后,随手捡起一根稻草,打了个结,笨拙地插进她的头发里,然后重新拉住她的手,把背靠在一根拴马柱上,一点一点地蹲下去。

码头上来来去去中大大小小的脚上穿着各式各样的鞋。

乞丐的眼睛里从来没有人。他们的眼里除了鞋,就只剩下那些穿在鞋里的脚背。当一双穿着半旧青口布鞋的脚站在这对母女俩跟前时,女儿的目光正被远处的声音吸引。那里有一群刚从船上下来的剪辫子党,身上穿着灰布制服,每个人手里都拿着一把剪刀。他们就像一群原野中的狼闯进了羊群,让杂乱无章的码头一下变得有点失控,但站在母女俩跟前的男人丝毫没有惊慌之色。他戴了顶黑色的毡帽,脖子里围着一条驼绒围巾,上上下下把女儿仔细打量完,伸手就捏开她的嘴巴。女儿啊地叫了一声,挣开那只手的同时,一脚踢在男人的膝盖上。男人一点都没有生气,掸了掸棉袍后,又把她仔细地打量了一遍,从内袋里掏出三块大洋,扔在女人面前。

女人一把抓住女儿的裤管,仰脸看着站着的男人。女儿在这时忽然叫了声妈。男人叹了口气,又掏出一块大洋扔在她跟前,可女人的那只手仍然紧抓着女儿的裤管。她用另一只手捡起一块银圆,用两根手指拈着,放到嘴边用力吹了一口气。银圆在她的耳际发出悦耳的声响。

女人直到把地上的四块银圆全部检验完毕,都放进贴身的袋子里,才松开那只抓着女儿裤管的手,一屁股坐在地上,睁大眼睛叫了声:丫头。

这一回,女儿没有出声。她只是用她那双乌黑的眼睛看着她妈,一直看到她垂下脑袋,伸出双手捂住自己的脸。等到女人重新抬起头来,女儿已经不见踪影,那群剪辫子党也像风一样刮走。码头又恢复了它的拥挤与喧哗,如同什么事情都没有发生过。

几天后,小姑娘已被几经转手。最后由一对年迈的夫妇领着,坐船来到安庆城外的娄埠镇上。在那里,他们给她洗了澡、剪了头发,同时也仔细地查验了身体后,换上一身丝绵夹袄,一人拉着她的一只手,就像祖孙三人出去逛街那样,他们穿过一条窄长的巷子,来到一个叫平川书院的地方。

平川书院跟镇上别的书院不一样,这里没有琅琅的读书声,也没有寒窗苦读的学子,这里有的都是些漂亮的女孩子。她们在这里学习琴棋书画,学习吹拉弹唱,学习怎样让男人为她们神魂颠倒。

传授她们这些技艺的都是从城里请来的容嫂 ①,而宝姨就是所有这些人的掌班,也是这些女孩子们的妈,但她看上去更像是大户人家的少奶奶,那么端庄与漂亮。

宝姨站在偏厅的廊檐下,静静地端详着她们。

老妇人有点急切了,说该验的都验过了,她是绝不会看走眼的,这个小姑娘用不了几年就能赚大钱了。

宝姨想了想,垂下眼帘,转身推开走廊下的一扇镂花长门,说:“进来吧。”

屋子里光线暗淡,一进去就有股奇特的烟味扑面而来。

等了好一会儿,烟榻上的男人才从嘴里吐出最后一口烟,放下大烟枪,懒洋洋地坐起身。他留着一个时髦的分头,面容苍白而消瘦。

老头恭恭敬敬地叫了声金先生,然后摘下帽子,更加恭敬地向他鞠了个躬。金先生视而不见。他慢慢地走到小姑娘跟前,问她叫什么名字。

小姑娘摇了摇头,睁大了她那双乌黑的眼睛,像是要把眼前这张脸看得更清楚那样。

金先生俯下身,继续说:“人总得有个自己的名字吧?”

“我没有名字。”小姑娘忽然开口了。这是她自被贩卖以来第一次开口说话,而且音量响得有点让人吃惊。

金先生直起身走到一个花架前,对着一盆盛开的金边瑞香说:“你就叫瑞香吧,跟我一起姓金。”

宝姨愣了愣,一下扭过头来,用一种醒目的目光看着金先生。

多年前,她用同样醒目的目光注视着这个男人时,金先生正满身血污地站在她面前。那时已近深夜,响彻了一天的枪声逐渐平息,大街上到处是打着火把搜捕革命党人的清军士兵。

宝姨在跳动的烛光中说:“你们真的谋反了?”

金先生惊魂未定,隔了很久才说:“你可以去告发我。”

宝姨垂下眼帘,伸手解开他制服上的扣子,并让他把裤子也脱了后,抱在手里,说:“你先洗,我去烧了它们。”

那晚,宝姨始终温顺地蜷缩在他怀里,一直到天亮两人都没说过半句话。第二天,整个安庆城里都听说了一个叫徐锡麟的年轻军官。他用手枪刺杀安徽巡抚后被捕,当夜就被铁锤砸烂睾丸,活活地剖开腹腔,挖出心肝。

这场著名的安庆起义从发动到失败仅仅维持了七个小时,却足以影响金先生的一生。他在一场大病之后翻出箱子里的行头,对着梳妆镜勾脸、勒头、吊眉,然后穿箭衣、系大带、绑靠旗,最后戴上盔头,就像是梦游一样,提着一杆素缨枪来到院子。金先生把一出《挑滑车》反反复复一直唱到泪眼模糊,才发现站在墙边的宝姨,一下变得呆滞。

宝姨不说话,上前把这个汗水浸透的男人搂进怀里。

“我不是个男人。”隔了很久,金先生像个孩子似的在她怀里说,“我应该随他去赴死。”

宝姨摇了摇头,坚定地说:“你是我的男人。”

02

每年的正月初七是平川书院宴客的日子。宝姨把大厅布置得如同一场堂会,而宾客大都是安庆城内青楼与书寓里的老鸨。她们或乘船,或雇车,风尘仆仆而来,一进大门就拉着宝姨的手,像是有说不完的话。

这些人都是宝姨曾经的姐妹与同行,但她们更像是出嫁多年的媳妇回到了娘家。她们的欢声笑语一直要持续到掌灯时分结束。这才是这一天里高潮的开始。

在亮如白昼的汽灯下,宝姨的姑娘们一一登场。从演奏古筝与琵琶开始,到唱罢京剧中的皮黄二腔与昆曲小调,整个过程中宝姨始终在跟姐妹们推杯换盏,有时也在彼此的袖笼里用手指讨价还价。这是青楼行业延续了千百年的规矩。只有被交易的姑娘才可以在换装后重新出来,坐在新主人的身边,一杯酒敬宝姨这些年里的培养,另一杯酒敬老鸨。

这是一个雏妓迈向人前的第一步。

夜宴之后,宝姨在被窝里用滚烫的身体紧贴着金先生,说,真是烦人的一天。

金先生并没有顺应她的话。自从搬到安庆城外,这个世界好像已经与他无关。每天除了躺在烟榻上吞云吐雾,他几乎足不出户,有时就在后院里面教授那些女孩子们京调小曲与折子戏文。然而,作为平川书院里唯一的男人,金先生更主要的工作是让每个女孩子了解什么是男人,什么叫男欢女爱。

这是个需要沐浴焚香的神圣时刻,一般都在女孩子到了十五六岁后,就在后院那间纱缦低垂、点满蜡烛的厢房里。屋子的正中摆放着一张巨大的圆床,盛装的宝姨在上面传授床笫之事与内媚之术,从替金先生宽衣解带开始,一直到缠绵交错,开合拒迎,就像是一场尽情的演出。

事后,她坐起来,环视着床边早已羞不成色的姑娘们,就像平日坐在厅堂里那样,冷冷地说:“你们都要记住,男人的心就在你们的床上。”

整整七天里的大部分时间,金先生干瘦的身体如同一具搁在床上的器具。他与所有的姑娘们一起欢爱,一起嬉戏追逐,呼吸吐纳,直到她们不再为彼此的身体而羞怯,直到她们每一个动作与眼神都变得丝丝入扣,变得声情并茂,但他绝不会跟其中的任何一个真实地做爱。

贞操是雏妓身上最宝贵的东西。这是这个行当里每个人都明白的道理。

出关的那天,宝姨看着金先生喝完碗里的参汤,忽然说:“我看你是舍不得这一个礼拜。”

金先生愣了愣,放下碗,说:“你已经给了我女人能给我的全部快乐。”

可我给不了你我们的孩子。说完,宝姨默默地看着院子里的一棵石榴树。她此生从没后悔过堕入青楼,她后悔的是在梳拢① 之夜喝下的那碗败毒汤② 。

瑞香开嗓习曲已是第二年的秋天。在此之前,她一直在中庭的大书房里描红断字,对着《芥子园画谱》临摹习作,与那些年龄相仿的姐妹们一起,跟随容嫂学礼仪、练体态、飞眼神。有时,她也会被带进金先生的房间,在烟榻上练习打制烟泡。

这在平川书院被称作洗心,而对违规犯错的孩子的惩罚就是革面。但是,宝姨从来不会殴打她们的身体。雏妓身上的每一寸肌肤都跟她们的眼睛一样宝贵。宝姨通常会在上完早课后,让容嫂们把犯错的女孩带出饭厅,带到搁在院子里的一盆温水前,抓住手脚,把脑袋摁进水里,让她在窒息中明白一个道理,就是一个字——忍。

然后,关进柴房,一直饿到真正明白这个道理。

而更多时候,哪怕女孩子们没有犯错,她们也会受到无端的惩处。宝姨深信,只有经过了洗心与革面,她的孩子们才能变得驯服,才能脱胎换骨,成为一个出色的妓女。可是,她却在惩罚瑞香时突然回想起了当年的自己。

瑞香并没有像她的姐妹们那样哭喊,更没有求饶,甚至连一点挣扎都没有。她的整个脑袋被摁在脸盆里,时间一分一秒地过去,施刑的容嫂开始慌了,抬头看着宝姨。

宝姨不为所动,站在台阶上冷冷地看着那个撅起的小屁股。

当瑞香的脑袋被提起来时,人已经昏死过去。容嫂端来一碗咸菜卤,灌下去后,她才吐出几口清水,睁开充血的眼睛,平静地看着在场的每个人。

这绝不是一个小女孩该有的眼神。

当晚,宝姨端着一盏油灯打开柴房的门。她蹲下身,撩开垂挂在瑞香脸上的头发,看着她的眼睛,就像母亲对着自己的孩子那样,说了很多话,声音一会儿轻,一会儿重,一会儿是劝慰,一会儿是斥责,却都是为了让一个倔强的孩子变得屈服,但瑞香始终一言不发。她靠在墙上,双手抱紧了自己,睁着那双乌黑的眼睛,孤零零地看着灯沿上那颗如豆的火苗。

宝姨长长地吐出一口气,伸手把她搂进怀里,有点突兀地说了一句:傻孩子,我们再犟也犟不过自己的命。

瑞香还是没有出声。她只有在每天练声学唱时才像变了个人。从起首的第一个亮相开始,一板一眼、一颦一嗔,一曲下来,如同已把人世间所有的喜怒哀乐都收敛进那双乌黑的眼睛里,她稚嫩的脸上看不到丝毫孩子的稚气。

一天清晨,金先生托着一把紫砂壶,站在檐下观望了很久,忽然对身边的宝姨说,她天生就是一块唱戏的料。

宝姨没有接茬,面无表情地看着瑞香把一折《苏三起解》全部唱完,才淡淡地说:“那你就收了她吧。”

说完,宝姨转身离去。金先生却一直愣在那里。一个弃行的戏子是没有资格开门收徒的,这是梨园行千载不变的铁律。

但金先生还是收下了瑞香,就在教了她四年多大戏后的一天夜里,宝姨坐在梳妆台前,像是在对镜子里的自己说:“我把这丫头给你,你们不必整天在我眼皮底下演戏了。”

金先生已经上床。他支起半个身子,看着宝姨的背影,半晌才说:“除了你,我谁也不会要。”

“我们俩也快十个年头了吧?”宝姨垂下眼睑,缓缓地转过身来,看着床边的一双鞋子,忽然一笑,说,“你要娶我,早就娶了。”说完,她起身脱掉搭在身上的坎肩,上床后,抓过金先生的一只手,又说,“你该为你们单家留个后了。”

03

婚后的瑞香变化惊人。一夜间,不仅盘起了头发,就连脸上的冷傲之气也被洗涤得干干净净,可她还是每天一早起床,跟姐妹们一起在院子里吹拉弹唱,上午就在厨房里帮忙,为书院里的每个人准备饭菜。

宝姨每次午饭前都来厨房巡视一遍,所有的下人就会停下手里的活,恭敬地叫一声:“大奶奶。”这是平川书院里的规矩。瑞香第一天时有点犹豫,在福了个身后,一时不知道怎么开口好,就低下脑袋。

在此之前,她跟所有的姐妹一样,对宝姨只有一个称呼,那就是妈妈。

宝姨瞥了她一眼,说:“你得叫我大奶奶了。”

那意思就是昭告厨房里的每个人,这丫头跟她们没有区别,不管她晚上睡在哪张床上,她都只是平川书院里的又一个下人。

瑞香重新施了个福,恭恭敬敬地叫了声:“大奶奶。”

宝姨在走到门口时,不禁重新回头,上下打量了她一眼,在心里发出一声冷笑。

而更多时候,瑞香就像是宝姨新添的贴身丫头,每天晚上都要伺候她上了床,才回到自己的新房里。虽然,金先生从来不需要她干别的,甚至有时候还会在床上指点她几段唱腔,但他绝不会在瑞香的房间里睡上一整夜。哪怕再晚,哪怕外面下着大雨,他都会记得起床,穿戴整齐后,回到宝姨的床上。

有一次,瑞香在金先生起床时忽然抱住他,两个人在黑暗中无声地僵持了一会儿。金先生叹了口气,伸手擦掉她脸上的泪水,就这样搂着她,一直到她睡着。

可是,金先生还是走了。半夜里醒来,瑞香摸着边上冰凉的床单,睁大眼睛一直等到天亮。这天早上,她没有像往常那样起床去院子里做晨课,而是翻了个身,裹紧了被子,在床上躺到将近中午时,忽然发现床原来是个那么令人难受的地方。

瑞香就是在去厨房的路上第一次遇见唐汉庭的。他穿着一件深色的哔叽呢长衫,头戴礼帽,手里提了个牛皮的公文包,跟随老妈子低头走进金先生抽大烟的厢房。

这么多年来,这是第一位来平川书院造访金先生的客人。

一时间,金先生的目光有点呆滞,盯着唐汉庭唇上那抹小胡子看了好一会儿,才长长地吐出一口烟雾,放下烟枪,说:“看来你们早就知道我在这里。”

唐汉庭在烟榻的另一边坐下,说:“我们还知道,你不是那个叛徒。”

金先生摆了摆手,坐起身来说:“这些都不重要了。”

唐汉庭点了点头,沉默了一会儿,说:“我受英士之托来见你……”

他让你来见我?金先生忽然短促地一笑,说:“来见一把妓院里的大茶壶 ①?”

事关国家前途……

他已经杀了陶成章,他还想杀谁?金先生的目光变得锐利,直视着唐汉庭,但很快就暗淡下去,慢慢躺回烟榻,重新拿起烟枪,凑到烟灯前连着吸了好几口后,平静地说,我不会再为任何事情去杀任何人了。

唐汉庭想了想,打开牛皮公文包,掏出一把转轮手枪,放在烟桌上,说:“小蝉,我记得你也有过这样一把枪,我们曾对它发誓要以身许国,功成身退② ……现在,我们还没到退的时候。”

金先生闭上了眼睛,蜷缩在烟榻上,就像个垂死的老人。

其实,金先生并不姓金。他曾是单家班里最年轻的武生,十八岁登台唱戏,从北京城一直唱到上海滩,没几年工夫就已是红遍大江南北的梨园名角。他挂在丹桂大戏园门口海报上的名字叫单小蝉。可是,他却忽然销声匿迹了。几年后,有人在安徽省的安庆城内再次见到他时,他刚从日本的振武步兵学校学成归来,已经改名换姓,穿上军装成了大清朝巡警学堂里的一名教官。

安庆起义爆发那天,金先生就站在巡警学堂的礼堂里,看着徐锡麟从靴子里拔出手枪,把全部子弹射到安徽巡抚的身上,而他的任务就是掩护徐锡麟全身而退。

唐汉庭起身告辞时,天空开始下雨。他留下了那把转轮手枪,说:“我就住在安庆城内的来凤客栈,你什么时候动身去北京,我就什么时候回上海。”

“我哪儿都不会去。”金先生缓慢地站起身,平静地看着这位昔日的朋友与同志。

唐汉庭笑了,说:“我不相信你会在女人的裙底下躲一辈子。”

三天后,金先生决定北上的前夜,瑞香直愣愣地站在他跟前,说:“我是你的女人,你去哪里,我就跟你到哪里。”

金先生说:“我此去只怕是回不来了。”

“那更好。”瑞香说,“我死也要跟着你。”

金先生笑了,伸手在她粉嫩的脸上拧了把,却没有说话,而是径直离开房间,去了宝姨的屋里。

次日一早,当他提着一个皮箱从宝姨屋里出来时,瑞香已经站在台阶下,穿着一件下人穿的蓝布大褂,垂着两只手,头发上凝结着细微的露珠。

随后出来的宝姨看了她一眼,说:“回你屋里去。”

瑞香没有动,也没吱声,而是抬眼看着金先生。

宝姨随着她的目光也看了一眼金先生后,一下变得面若冰霜,转身就回了屋里,砰的一声关上房门。